Las jugadas de Harry Barnes para ayudar a opositores a Pinochet

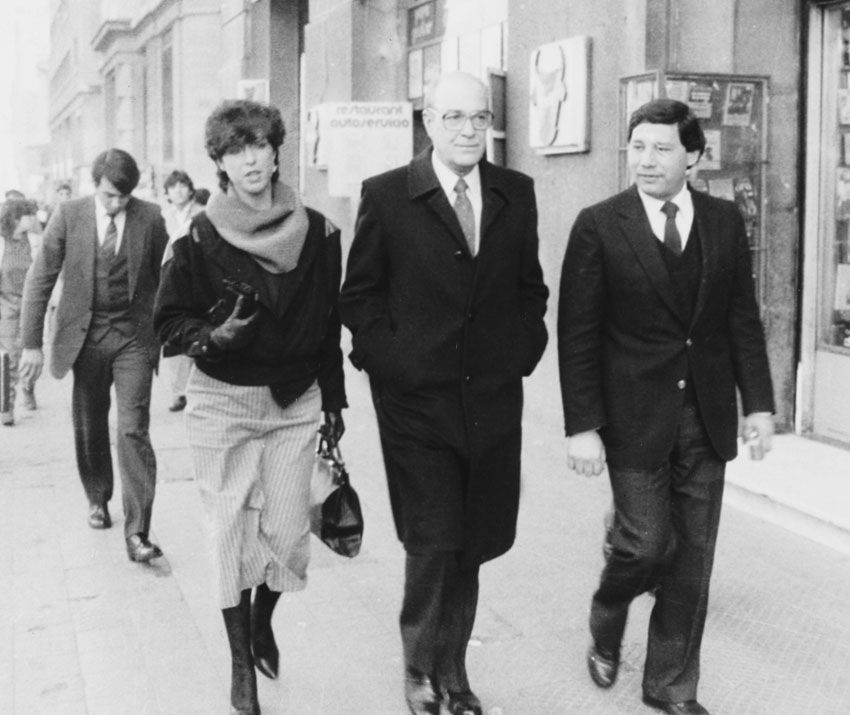

El embajador de EE.UU. Harry Barnes presentó sus cartas credenciales el 18 de noviembre de 1885 ante Pinochet. Traía nuevas prioridades hacia Chile: Avanzar a la democracia si arriesgar el modelo económico de mercado (Crédito: Archivo Mercurio).

El compromiso de Barnes con los DD.HH.: Asistió al funeral de Rodrigo Rojas de Negri, quemado por una patrulla militar el 2 de julio de 1986 (Crédito: Archivo Mercurio).

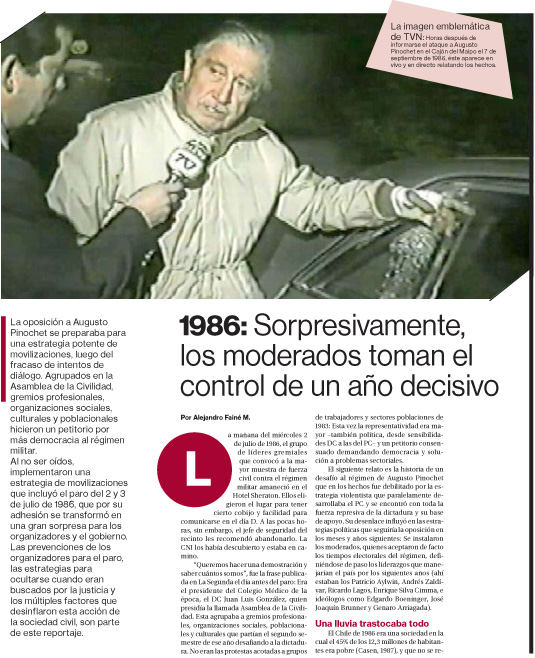

1986: Un año decisivo que terminó en manos de los moderados

La foto emblemática de TVN: Tras el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo el 7 de diciembre, aparece él mismo relatando el ataque, con su mano vendada.

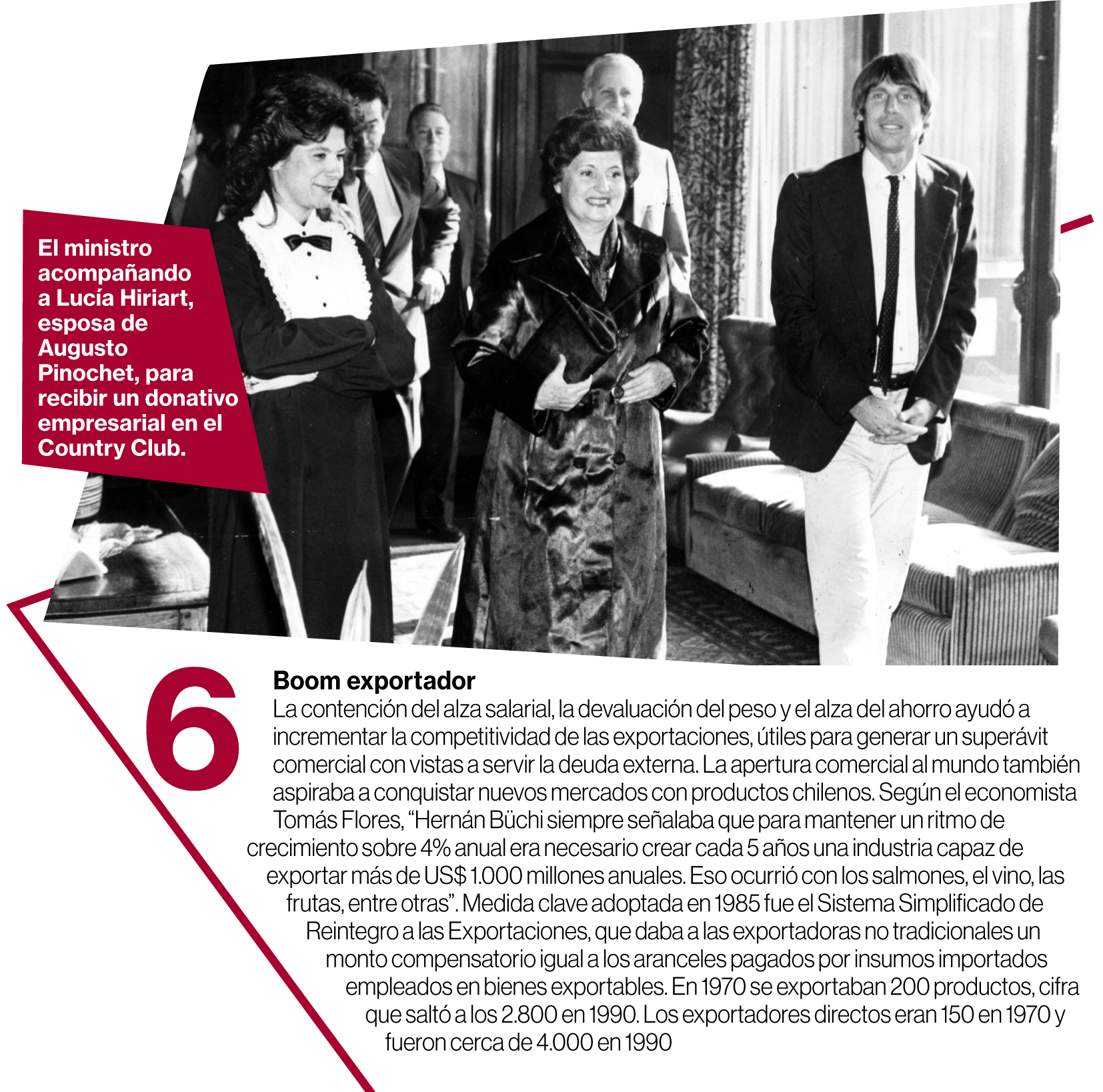

El ministro del Interior Ricardo García preparaba las leyes políticas, para legalizar los partidos y crear los registros electorales.

Aylwin impuso a fines del año 86 su tesis: jugar con las reglas de la Constitución del 80. Aquí con otros dirigentes DC que lo apoyaban: Narciso Irureta, Edgardo Boeninger, Gutenberg Martínez y Andrés Zaldívar.

El funeral de Rodrigo Rojas de Negri, muerto tras ser quemado por una patrulla militar en las movilizaciones del 2 de julio de 1986: En la foto, su madre Verónica, y Máximo Pacheco.

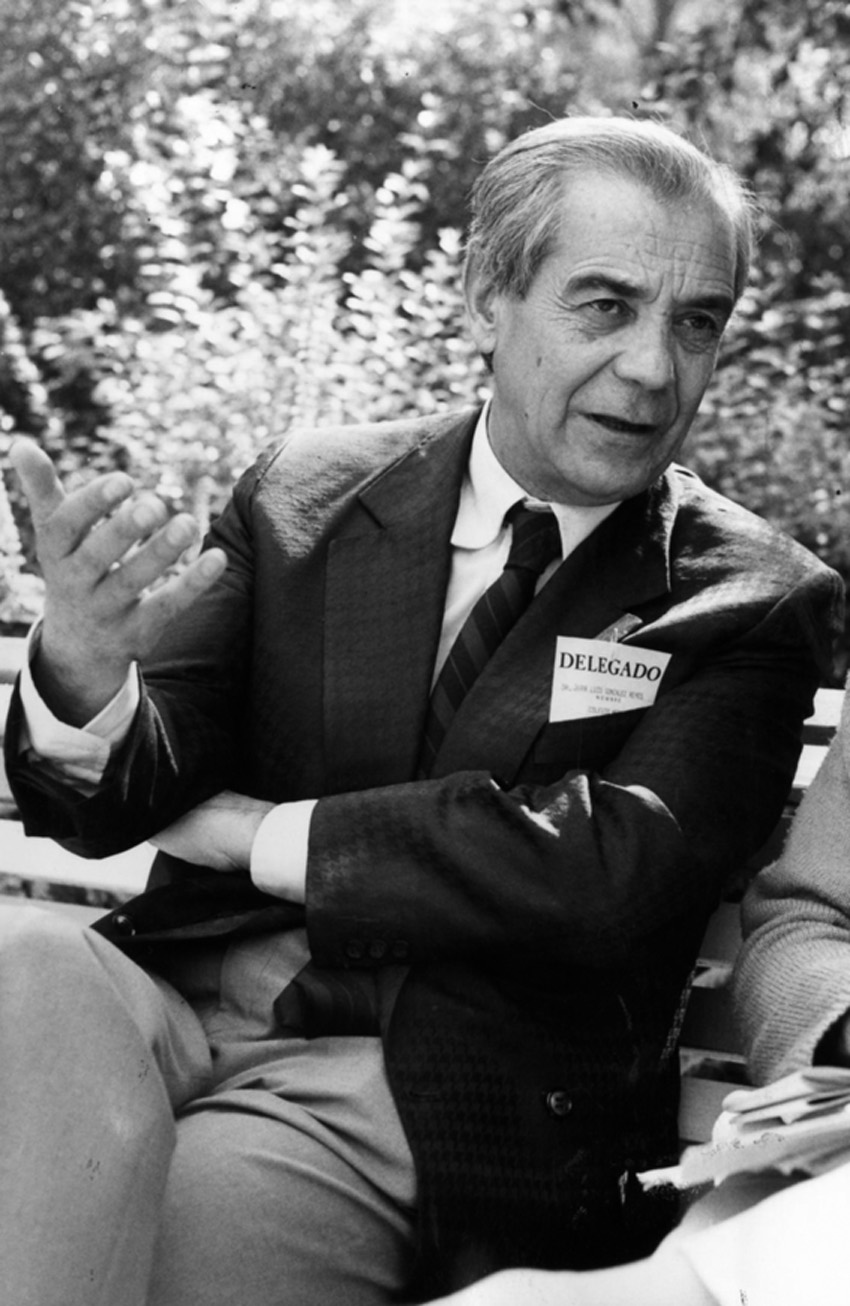

El médico Juan Luis González lideró la agrupación de gremios que hcieron la mayor manifestación de fuerzas a la dictadura: las movilizaciones del 2 y 3 de julio de 1986.

Cáceres relata la negociación impensable

“Yo observé en las actitudes del Presidente Aylwin que era una persona que merecía la confianza”, señala hoy Carlos Cáceres sobre su contraparte en la negociación.

"Después he sabido que él (Sergio Melnick) ha planteado la idea de que nosotros quisimos dar como un golpe de Estado interno con algunos ministros, cosa bastante absurda. ¿Quién habría pensado en hacerle un golpe militar al gobierno del Presidente Pinochet?", recuerda Cáceres.

"El único vaivén que vi, ocurre en abril de 1989 cuando (Pinochet) venía de un viaje de regiones, y siempre el Ministro del Interior debía ir a buscar al Presidente al aeropuerto. Subo al auto y noto una relación un poco más fría de lo normal".

Una Iglesia que busca acuerdos

La visita del Papa dejó variados documentos que fueron “argumentos de autoridad” para “avanzar en el camino de la reconciliación y transición”.

Marcial Sánchez Gaete

Dr. en Historia Miembro del Consejo Superior U. de O’Higgins (Estatal)

La Iglesia en su tarea de atender al desvalido y al que sufre, experimentó transformaciones desde 1973 a 1990, las que respondieron ineludiblemente a los avatares del Chile de la época. Asumieron la bandera de los sin voz, de los indefensos, perseguidos, de los pobres. La institución ayudó al pueblo chileno a mirar al final del túnel, donde la luz de la democracia fue iluminando el caminar de todos.

A meses de instaurada la dictadura nace el Comité Para la Paz, institución ecuménica dedicada entre 1973-1975 a amparar a las víctimas del abuso a los Derechos Humanos. En 1976 nacerá de mano del Cardenal Arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez la Vicaría de la Solidaridad, dedicada a auxiliar a todos aquellos que vivieron vejámenes, persecución y muerte. Dolor que se traspasaba a toda una sociedad y en especial a las familias de los afectados, los que encontraron en la Vicaría la esperanza de hallar justicia. También ayudó en la creación de redes para la subsistencia, como fueron las ollas comunes, comprando juntos, capacitación para encontrar trabajo, entre otras. Esta institución se ganó el respeto nacional e internacional por su búsqueda de la verdad.

La década de los 80 tiene como puerta de entrada el plebiscito de septiembre de 1980 para aprobar la Constitución Política. Los obispos expusieron con firmeza su punto de vista en el documento Humanismo Cristiano y nueva institucionalidad (4 de octubre de 1978), en el que advertían sobre la falta de garantías para el referéndum y planteaban: “Queremos ver construirse en Chile una sociedad libre, participativa, igualitaria, solidaria y fraternal, regida por un consenso mayoritario, que respete a la minoría”.

La postura oficial de la Iglesia Católica, representada por la Conferencia Episcopal, fue de apoyo irrestricto a la defensa de los DD.HH. y dar cuenta de los graves problemas económicos de buena parte de la población.

El 82 exigen regreso a la democracia

Un hito histórico a destacar es la declaración episcopal del 17 de diciembre de 1982, bajo el título “El Renacer de Chile”, en la cual los obispos exigieron el regreso a la plena democracia: “Esta ha sido una tradición en Chile… los abusos que haya habido no justifican una interrupción tan larga en la vida normal de la nación”. El discurso de la Iglesia ya no solo denuncia los vejámenes vividos, sino también mira un Chile en el cual las Fuerzas Armadas debían retomar su rol histórico y entregar el poder para instaurar una plena democracia.

El cardenal Silva Henríquez saluda a Eduardo Frei Ruiz Tagle en el funeral de su padre. El religioso destacó los valores cívicos que encarnaban Frei Montalva.

Unos meses antes, el Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien gobernó el Arzobispado de Santiago entre el 24 de abril de 1961 al 29 de septiembre 1982, despedía los restos del ex presidente Eduardo Frei Montalva, líder opositor a la dictadura. En su homilía destacó: “La democracia, la doctrina social de la Iglesia, el Evangelio, eran para él los postulados de una fe profunda e indestructible. Frei fue toda la vida un ejemplo de fidelidad que sobrevive a las pruebas más duras. Seamos fieles a su memoria y a su gran ejemplo”. Estas palabras pronunciadas el 25 de enero de 1982 en la Catedral de Santiago, marcarán el inicio de una toma de conciencia del deber ser en política, y ayudará a imprimir el rumbo de los acuerdos políticos para alcanzar la normalidad democrática.

Al año siguiente hubo dos hitos clave:

1) Primero, la primera jornada de protestas del 11 de mayo de 1983, que remeció al régimen y que comenzó a rearticular a los partidos políticos, como también dio un nuevo aliento a la prensa que comenzó a destacar el descontento por la crisis.

2) Segundo, la salida por su edad del Cardenal Silva Henríquez del cargo de Arzobispo de Santiago y la llegada de Juan Francisco Fresno, conocido por sus posturas teológicas y políticas conservadoras. Felicitó a Pinochet tras el golpe y mantuvo acercamientos con la clase política prodictadura, lo que lo ayudó después en sus gestiones de acercamiento entre oposición y gobierno. Durante su mandato que duró hasta julio de 1989, tuvo problemas al interior de su arquidiócesis, pues solicitó a los sacerdotes abstenerse de participar políticamente, alejando a algunos del estado sacerdotal. Hacia afuera siguió apoyando a la Vicaría de la Solidaridad.

Colocarse al lado de los que sufren le trajo dificultades a la Iglesia, más aún después de las protestas de los 80. Muchos sacerdotes se fueron a vivir a las poblaciones acompañando a los párrocos. Con el pueblo hicieron suyos en carne propia los allanamientos, trasgresiones que en la mayoría de los casos producía la detención de pobladores y curas. Un caso a recordar fue lo vivido en la población La Victoria, lugar que acogió por párroco a Pierre Dubois junto a André Jarlan. El 27 de marzo de 1984, Dubois, al ver que carabineros ingresaba a la población, se colocó delante del operativo con los brazos abiertos en cruz: Fue golpeado y detenido. Meses más tarde, en las protestas del 4 y 5 de septiembre, nuevamente ingresan policías y al ser enfrentados por los pobladores, dispararon: André Jarlan murió baleado mientras leía la Biblia en la parroquia.

El sacerdote André Jarlan estaba en la casa parroquial de la población La Victoria cuando le llegó una bala de fuerzas policiales en septiembre de 1984. Sus funerales fueron masivos, como lo muestra la foto de la época.

“Evangelio, ética y política”, lleva por título la declaración del comité permanente del obispado del 16 de julio 1984. Se pide a los políticos actuar siempre por el interés común y que “tengan como meta permanente la búsqueda eficaz del respeto de los derechos humanos y la promoción de los postergados”. También se critica el capitalismo y al marxismo, y se invita buscar el diálogo. Un llamado que fue como una hoja de ruta para la reconciliación, recogido en las siguientes declaraciones.

Fresno quiere acercar posturas

Entre tanto, la Conferencia Episcopal solicitó al Arzobispo Fresno, apoyado en la búsqueda de una reconciliación, indagar caminos de encuentro entre la clase política. Tras reuniones privadas, nace el “Acuerdo Nacional para la transición a la plena democracia”, presentado a la Iglesia el domingo 25 agosto de 1985. “Estoy agradecido de Dios y de estos ciudadanos con responsabilidad en el ámbito político, que han aprobado unánimemente este documento que es una respuesta concreta al llamado formulado por mí para que logremos la reconciliación”, dijo Fresno.

Un acontecimiento que impactó al país, fue la visita a Chile de Juan Pablo II, en abril de 1987. Su venida se aprovechó para empujar el camino a la democracia. Desde que se supo que vendría, comenzó una preparación de documentos, algunos citados por el Sumo Pontífice en su visita. Tras su partida, varios de sus mensajes fueron “argumentos de autoridad” para “avanzar en el camino de la reconciliación y transición”.

Ya acercándose 1988 y el plebiscito que definiría la continuidad de Pinochet, los obispos en diciembre de 1987 llamaron a inscribirse en los registros electorales.

De esta forma, la Iglesia de los 80 se hizo presente en cada paso que se dio. Su autoridad y legitimidad ganadas en este tiempo, quedó sellada, ya recuperada la democracia, en la invitación de los obispos a aceptar y asumir la dolorosa verdad de la violación reiterada a los DD.HH., plasmada en el informe Rettig.

Una elite busca otro camino

El compromiso de la iglesia oficial con la defensa de los DD.HH. y buscar soluciones de los sin voz, le valió ganarse la legitimidad de buena parte del pueblo de Chile, pero desde el sector gobernante en varias ocasiones se tildó su accionar como cercano a ideas foráneas y hasta de carácter marxista. Un sector católico no identificado con el accionar de la institución buscó refugio en movimientos que les brindara la seguridad de una educación apegada a la doctrina y que pudiese además cuidar de sus intereses de poder, sea económico, político y social. Sector que paulatinamente se identificó con la política del régimen, que resaltaba lo individual ante lo colectivo, con el mercado como centro. Esta nueva realidad llevó a que comenzara a emerger un sector en el mundo empresarial que respondía al sonar de la dictadura, muchos de los cuales se sintieron que estaban por sobre el bien y el mal. La religión fue un refugio para exculpar sus pecados, como también una búsqueda individual de lo trascendente. Sector que levantó figuras como la de Fernando Karadima, párroco de la iglesia de El Bosque, quien abusó no solo de los hombres que según él formaba, sino también de la ingenuidad de quienes lo vieron como un hombre merecedor de sus intimidades y recursos.

Ese grupo fue capaz de incidir en la llegada de familias religiosas o movimientos más cercanos a sus intereses, con una jerarquía notoriamente apegada a las problemáticas morales, restringiendo y en algunas oportunidades descalificando las grandes discusiones. Esa Iglesia será la que comienza a configurarse desde los 90, y que fue colocada en duda por buena parte de su feligresía, para culminar siendo reprochada por el Papa Francisco.

Los seis pilares de Büchi para revivir la economía