Chile no puede darse el lujo de desaprovechar a las nuevas generaciones de astrónomas talentosas. Pero queda todavía camino que recorrer para lograr que los sesgos de género sean removidos.

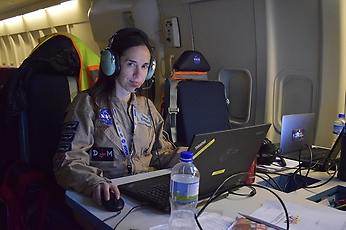

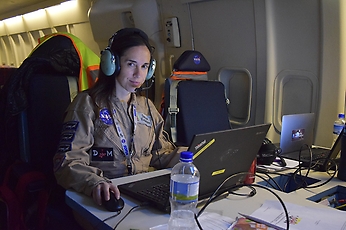

Denise Riquelme, egresada de Astronomía de la U. de Chile, trabaja actualmente en el estudio Max Plack de Radioastronomía en Alemania, donde investiga la formación estrellas en el centro galáctico (Créditos: Denise Riquelme).

Por Pilar Pezoa Navarro

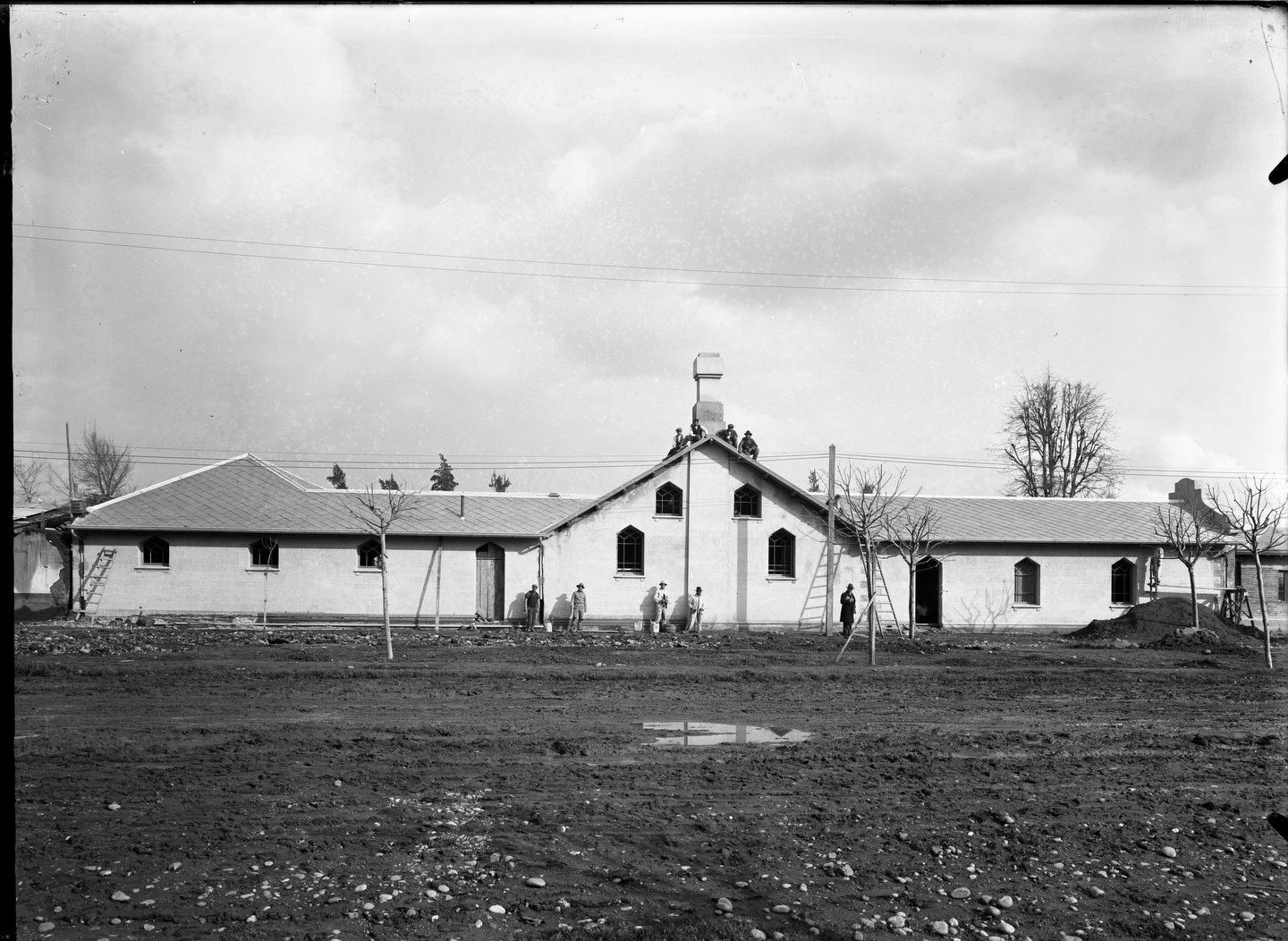

Una estudiante de astronomía debía caminar 10 minutos cada vez que quería ir al baño, porque en la facultad había sólo un baño para mujeres y estaba al otro lado del campus. Era 1976. El lugar: la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en el campus Beauchef. Esta historia es uno de los recuerdos de la doctora en Astrofísica, Mónica Rubio, quien hoy es profesora titular y académica del Departamento de Astronomía de esa misma casa de estudios.

En el año 2018 se vivió la Revolución Feminista en Beauchef. El ambiente seguía siendo extremadamente masculinizado y la manifestación expresó, entre otras cosas, que el 25% de esa facultad estaba compuesta por mujeres, quienes además cuestionaban cómo se estaba impartiendo la enseñanza.

La manifestación fue un espacio para reconocer que había muchos comportamientos que la comunidad estaba normalizando, cuando no había que normalizarlos. La denuncia de los abusos de poder y el acoso, la educación no sexista, la conciliación de la vida familiar con la laboral, la presencia de mujeres en cargos académicos, entre otros temas, dejaron en evidencia la desigualdad de género que aún existe en el ejercicio de la ciencia y tecnología en el país.

Chile no puede darse el lujo de desaprovechar a astrónomas profesionales talentosas al sub representarlas o reducir su participación por una cuestión de género. Estamos en un momento interesante en la astronomía. El país concentrará los instrumentos más grandes y poderosos para ver las estrellas en la próxima década.

En el año 2000 había 3 universidades con 30 doctores en astronomía. Hoy, son 17 universidades con más de 200 astrónomos contratados, todos con sus doctorados. Además, hay una masa de investigadores postdoctorales que muestran un crecimiento exponencial del talento y capacidad humana. A esto se suma que entre 600 y 700 estudiantes ingresan cada año a las diferentes licenciaturas y programas de doctorado.

Cada vez hay más mujeres estudiantes de astronomía. En la carrera académica, la situación cambia. Mónica Rubio reconoce que las personas que están hoy en posiciones de liderazgo tienen una formación donde muchos sesgos de género no son reconocidos

El estudio “Realidad nacional en formación y promoción de mujeres científicas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”, encargado en el año 2015 por CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), transformado hoy en ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo), demostró que la participación femenina en Educación Superior ha aumentado paulatinamente durante los últimos años, llegando a más del 52% de las matrículas del sistema de Educación Superior. Estos datos contrastan con la inequidad vertical que enfrentan las mujeres: representan apenas el 28% de los postdoctorados; solo 19% en puestos académicos y casi desaparecen a la hora de ocupar cargos directivos en la academia o de liderar proyectos.

El estudio demostró que en el FONDECYT 2017 apenas el 26% de los recursos para investigación fue adjudicado a científicas. En el área de matemáticas ninguna mujer se adjudicó fondos, es decir, se encontró un 0% de participación femenina.

2014: Año clave

Una de las políticas institucionales iniciales que instauró la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile fue el Programa de Ingreso Prioritario de Equidad de Género (PEG). Su objetivo es corregir las inequidades que hay en el ingreso al Plan Común de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. A través de 40 cupos extras, esta iniciativa promueve el ingreso exclusivo para las mujeres que están en lista de espera, donde el único requisito es postular en primera opción. El 2014 fue el primer año en que se aplicó. En ese entonces, la propuesta fue bastante controversial porque la gente lo veía como si estuvieran favoreciendo a mujeres para que ingresaran a la universidad.

Las recientemente tituladas en astronomía Teresa Paneque (22 años), Teresa Valdivia (22 años) y Francisca Contreras (24 años) entraron el mismo año en que se aplicó esta iniciativa. Ninguna de ellas lo hizo bajo ese programa, pero sí vieron sus resultados. Hoy, las tres profesionales son representativas de la nueva generación de mujeres científicas chilenas.

En 2017 la chilena Natalie Ulloa a sus 29 años vio el primer punto de luz generado por una colisión de dos estrellas de neutrones de 20 kms. de diámetro. Este evento ratificó una de las teorías de Albert Einstein.

Francisca Contreras, quien hoy es divulgadora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) comenta que el programa demostró que, primero, las mujeres no le quitan cupo a ningún hombre; y segundo, la diferencia de puntaje de la última mujer que ingresa por cortes es alrededor de 3 puntos. Es marginal. “Este es un programa que ha permitido que más mujeres entren, no sólo por esos primeros 40 cupos, sino porque las mujeres se atreven y postulan”, reconoce.

Teresa Paneque, que está ad portas de iniciar su doctorado, fue testigo de un “cambio radical en la facultad respecto a temas de género y feminismo”. Recuerda que en 2014 el mechoneo incluía acciones sexistas como la elección de la reina y una cultura de los llamados “padrinos” que prácticamente debían “casar” a las mechonas. Era algo de lo que se hablaba abiertamente en el patio. El 2015, se prohibieron las actividades sexistas en el mechoneo y al siguiente año se canceló definitivamente esa forma de dar la bienvenida a los y las estudiantes nuevas. Hoy las bienvenidas son mucho más civilizadas sin exponer a los estudiantes ni sexualizarlos.

Mónica Rubio recuerda que en sus años de estudios probablemente sufrió muchas situaciones que serían inaceptables para las estudiantes jóvenes de hoy. Reconoce que tener un foco tan bien definido en la dedicación académica le sirvió para “protegerse” de muchos aspectos negativos que mirados en perspectiva dice: “pucha, cómo no me di cuenta”.

Chistes de mal gusto

Hoy, aún existen algunos comportamientos de compañeros y profesores que suelen ser incómodos. Desde Alemania pronta a iniciar su doctorado, Teresa Valdivia recuerda que ella y sus compañeras no respondían muchas preguntas en clases, “en particular los profesores más viejos hacían comentarios poco atinados. La clase se reía porque tenía que reírse. Por suerte nunca noté ese sesgo en los profesores más jóvenes”, recalca.

Francisca Contreras coincide con que lo más complicado eran los chistes de mal gusto. También recuerda que a las estudiantes les costaba ir a revisar sus notas porque sus compañeros iban a comentar que se las subieron por ser mujeres, o que coqueteaban al ayudante que pone la nota. “Se notaba que las mujeres se restaban de esos espacios académicos”, comenta.

“Lo bueno de este grupo es que cualquiera cosa que preguntes, a alguna le ha pasado, lo ha vivido o lo sabe y se comparte. Eso es maravilloso” comenta Laura Pérez. Recuerda que impulsaron una capacitación de liderazgo que duró varios meses para que las académicas “tuviéramos herramientas para echarnos en la mochila y cuando las necesitáramos las usáramos”, sostiene.

Teresa Valdivia fue la primera alumna de Mónica Rubio en la tesis para el magister. Teresa Paneque hizo su magister bajo la tutela de Laura Pérez. Ambas tesistas reconocen que vieron en sus profesoras un ejemplo a seguir. “Si Mónica pudo, porqué yo no”, afirma Teresa Valdivia. “Sentí una cercanía y representación muy fuerte. Veo a Laura y me siento reflejada”, recuerda, Teresa Paneque.

Es un hecho que disponer de referentes es clave para fomentar vocaciones. Pero no sólo eso. Pareciera que en el siglo XXI ya no hace falta ser una astrónoma consolidada para que se reconozcan sus aciertos científicos, como sí le pasó a la generación de Mónica Rubio o María Teresa Ruiz, por nombrar algunas de las científicas más reconocidas públicamente. O ir más lejos y recordar que a Adelina Gutiérrez que nunca la reconocieron, consolidada o no.

Maritza Soto, con 25 años en ese momento, descubrió en 2015 un planeta con tres veces la masa de Júpiter.

Es cosa de comparar el caso de Jocelyn Bell Burnell. Ella detectó y analizó un nuevo tipo de estrellas, denominadas posteriormente púlsares, mientras era estudiante de postgrado. Cuando en 1974 el comité del Nobel en Suecia concedió el galardón en física por ese hallazgo, el premio fue compartido por su supervisor de postgrado Antony Hewish y por el astrónomo Martin Ryle. Bell Burnell fue totalmente ignorada.

En cambio, y aunque no se trata de un Nobel, en 2017 la chilena Natalie Ulloa a sus 29 años ganó un espacio en el mundo de la Astronomía a nivel internacional cuando vio el primer punto de luz generado por una colisión de dos estrellas de neutrones de 20 kms. de diámetro. Este evento ratificó una de las teorías de Albert Einstein. Gracias a su descubrimiento, se convirtió en coautora de tres trabajos publicados por la revista científica más importantes del mundo, Science y Nature.

Cuando decides ser académica

Cada vez hay más mujeres estudiantes de astronomía a nivel de pre grado. En la carrera académica, la situación cambia. Mónica Rubio reconoce que las personas que están hoy en posiciones de liderazgo son aún mayoritariamente hombres, que además tienen una formación donde muchos de estos sesgos de género no son reconocidos; por lo tanto, les ha costado mucho más asumirlos.

El mencionado estudio de CONICYT reveló que la brecha de género se agranda a medida que se avanza en la carrera académica y los hombres lo perciben menos que las mujeres o lo ven como algo normalizado. Otra percepción divergente entre hombres y mujeres es la velocidad de la carrera. Mientras para la mayoría de ellos (57%) avanzan con igual rapidez, ellas (76,8%) señalan que los hombres avanzan más rápido. Cuando se trata de medidas de igualdad, también hay diferencias: el 69% de las mujeres está de acuerdo en crear becas especiales, mientras el 54% de ellos no lo está.

Teresa Paneque cree que el mundo sería un lugar muy distinto si a las mujeres se les hubiera permitido ir a la universidad y estudiar este tipo de carreras. Explica que esto no debe verse como un favor o por caridad. “Las mujeres son necesarias para resolver los desafíos del futuro, porque no podemos resolver los problemas de la humanidad solamente con el 50% de ella. Es ridículo”, afirma.

Las inequidades que enfrentan las mujeres durante su formación se visibilizan más cuando están relacionadas con el rol tradicional de género del cuidado familiar y social, el cual está inequitativamente repartido.

En el caso Mónica Rubio, la maternidad era muy importante y no la postergó. Eso implicó que todo fuera más lento, las promociones más tardías y el reconocimiento al aporte científico que hizo tomó más tiempo. “Los colegas hombres de mi generación lograron las promociones y avanzar en la carrera académica muchísimo más rápido. Eso es así”, señala. En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de Chile trabajan para implementar algunas disposiciones que permitan que, al medir el desempeño académico de una mujer y un hombre, se considere la maternidad como un factor.

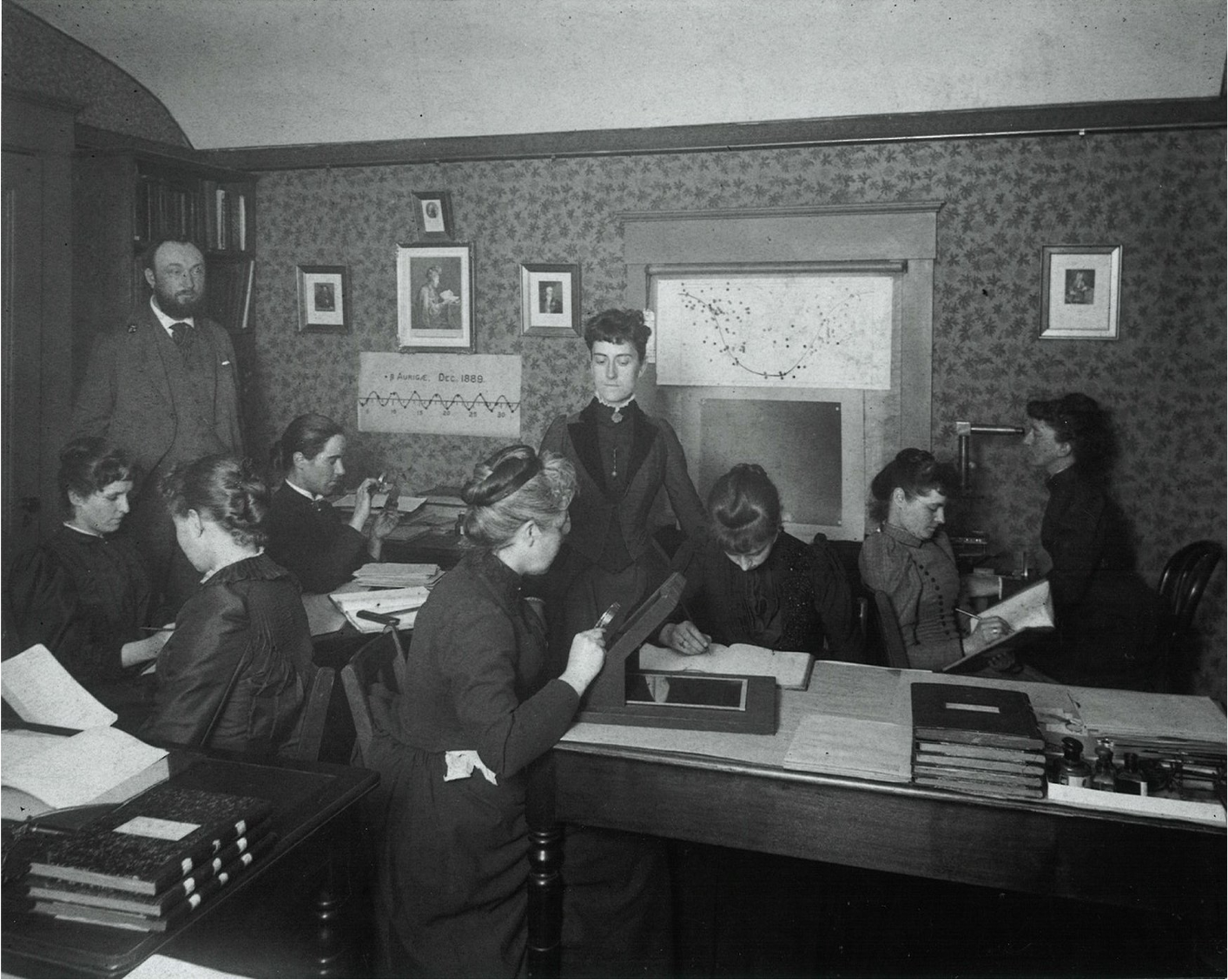

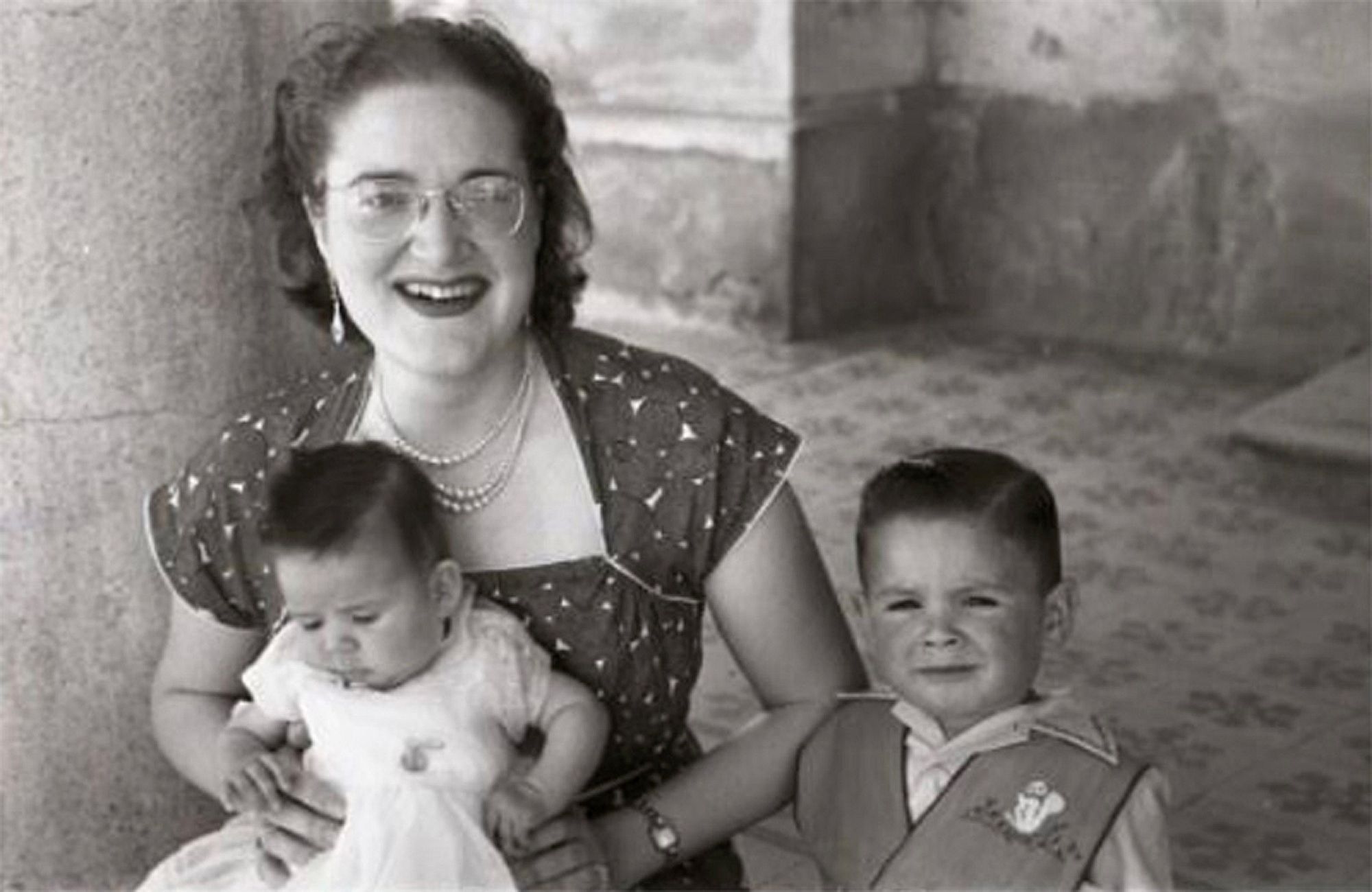

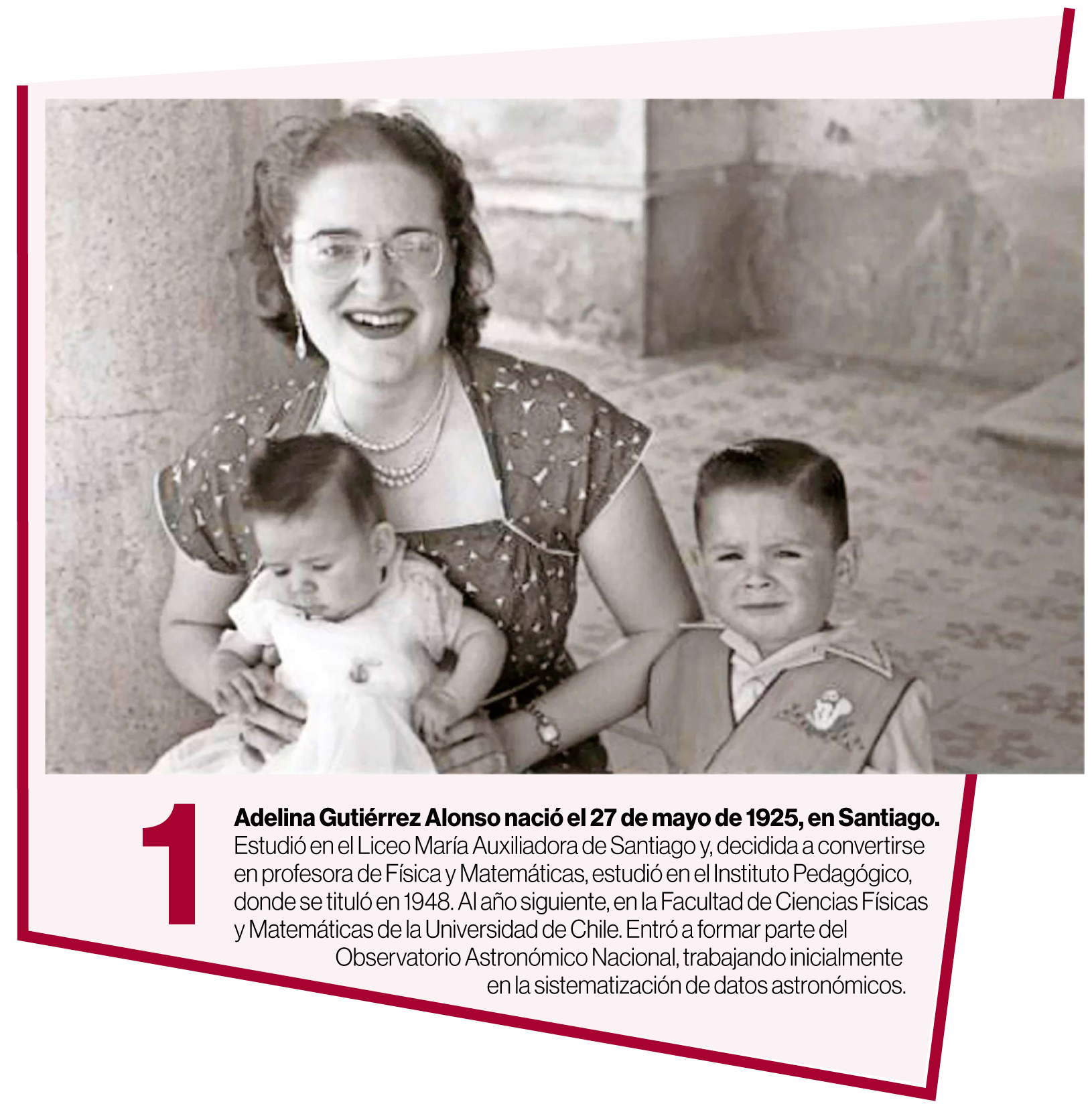

Las AdelinasMónica Rubio recuerda que cuando comenzó los cursos de la licenciatura en astronomía tuve clases con Adelina Gutiérrez, la primera chilena en obtener el Doctorado en Astrofísica y la primera mujer en integrarse a la Academia Chilena de Ciencias. “Un ejemplo a seguir”, recuerda. Reconoce que le llamó la atención que Adelina, pese a tener más pergaminos y publicaciones que todos los otros colegas, nunca llegó a ser directora del Departamento de Astronomía. Nunca accedió a un cargo de responsabilidad. “Uno no se preguntaba si era porque no quería, pero con el tiempo supimos que nunca se lo ofrecieron”, recalca. Para la académica Laura Pérez, galardonada con el Premio de Excelencia “Adelina Gutiérrez” 2019, que busca relevar la trayectoria científica de investigadoras de menos de 40 años, la científica “debió ser una persona con mucha entereza, fuerza y pasión por lo que hacía, porque estoy segura de que sorteó muchas barreras en esos años”, afirma. Laura además es integrante del grupo llamado “Las Adelinas” formado por cerca de 40 académicas de diversas profesiones de las ciencias, físicas y matemáticas de la U. de Chile, de todas las edades y diversos cargos. Desde 2011 se reúnen una vez al mes para reflexionar sobre temas de género y cómo estimular el ingreso de mujeres a las carreras científicas.

Eso no quita que cada vez haya más padres de familia que también son astrónomos que toman post natales. “Puedo ver en mi generación que eso disminuye, pero aún queda un largo camino por recorrer. Lo que nos queda es el trabajo en las familias”, comenta Teresa Valdivia.

Junto con las reflexiones sobre conciliación entre vida familiar y laboral, aparece la discusión sobre la ley de cuotas. Mónica Rubio sí está de acuerdo. Cree que es el mecanismo que permite lograr paridad de manera más rápida. Cuenta que la experiencia en las áreas donde las cuotas se han establecidos demostró que el desarrollo es muchísimo más rápido y permitió que muchas mujeres muy capaces y talentosas hayan hecho una carrera y alcanzado posiciones de liderazgo; y aún más, “abriendo estos espacios y demostrando en la sociedad que el talento está distribuido independiente del género. Es cosa de tener las oportunidades para lograrlo”, comenta.

Partir desde la primera infancia

Un estudio publicado por la revista Science en enero del 2017 reveló que desde los seis años las niñas comienzan a auto percibirse como menos brillantes o inteligentes que los niños, particularmente en el área de las matemáticas. Las niñas de esa edad desestimaron asociar la “brillantez” al género femenino además de decidir evitar participar en actividades que fueron etiquetadas para “niños muy inteligentes”.

La investigación demostró que la socialización recibida durante la infancia en el primer ciclo educativo está profundamente permeada por los estereotipos de género, lo cual impacta directamente en la formación de sus intereses y en las decisiones que tomarán en el futuro.

Las astrónomas Teresa Paneque y Francisca Contreras querían aprender y estudiar astronomía para ser las eternas estudiantes, pero a la vez estar involucradas en actividades de docencia. Las dos sabían que eran buenas para las matemáticas y confiaban en sus talentos numéricos. Hoy imparten cursos on line para niños y niñas desde los 6 a 12 años en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.

“La curiosidad es algo muy intrínseco en chicos y chicas”, cuenta Teresa Paneque. Reconoce que mientras más pequeños se atreven a hacer más preguntas. Luego, se instala “la vergüenza”, complementa Francisca Contreras.

A los cursos de ambas astrónomas asisten mayoritariamente hombres. Por eso, Teresa Paneque busca que sus alumnas alucinen. “Cuando logras instalar esa semilla de curiosidad en el cerebro de una chiquilla, y que ella diga: quiero aprender más sobre esto. Ahí se va a desatar una fuerza que nadie va a poder detener”, enfatiza. Eso va por supuesto también hacia los niños, pero –confiesa la profesional-, a los niños nunca los inhiben con esa capacidad de hacerse preguntas que sí pasa con las mujeres, concluye.