A medida que los instrumentos que comenzaron a llegar a Chile aumentaban su precisión, las tareas de calibrarlos, estabilizarlos y protegerlos se hizo más sensible. Relojeros, ópticos y mecánicos jugaron un rol vital.

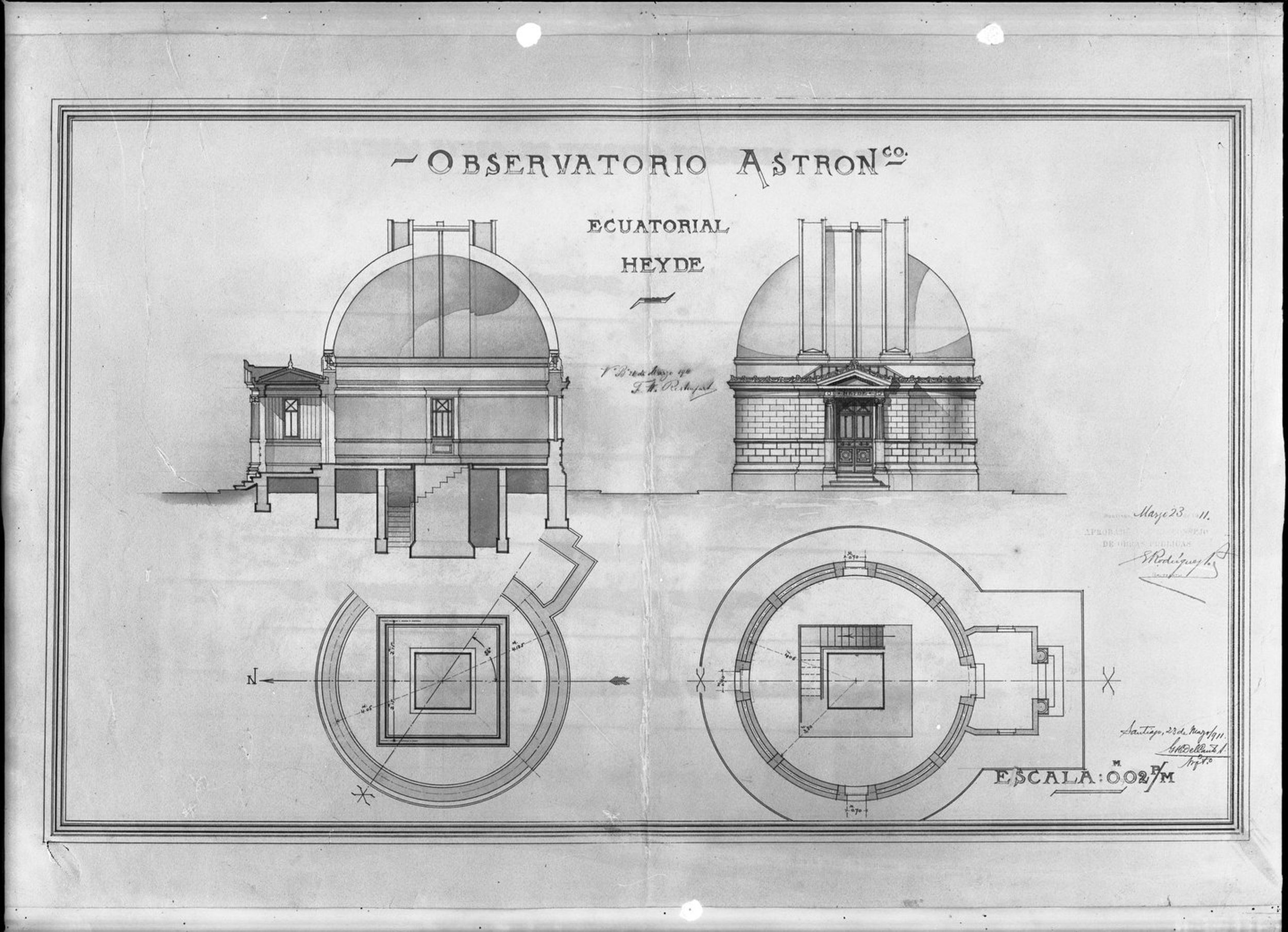

En la construcción del observatorio de Lo Espejo, cada cúpula, cada disposición de los lentes, cada calle, edificio, laboratorios y talleres fueron diseñados por el arquitecto Hermógenes del Canto, quien no se pudo hacer cargo finalmente de la construcción que finalizó su ayudante, Carlos Cruzat.

Carlos Sanhueza Cerda

La observación científica de los cielos, al ser dependiente del tipo de instrumentos, se ve obligada a adaptar sus edificios y estructuras a la instalación correcta de sus telescopios. Por ejemplo, el cambio en el siglo XVII de los instrumentos usados para la observación precisa de la posición de las estrellas (llamados instrumentos de tránsito), se volvieron más pequeños e inestables y eso modificó para siempre la arquitectura del observatorio.

Los nuevos telescopios comenzaron a fijarse en pilares de ladrillo o granito que se hundían en los fundamentos de los observatorios. Buscaban evitar las vibraciones mediante el uso de muelles para no alterar la observación. A causa de esto, ya no fue posible instalar los telescopios en los techos de las universidades o en las torres de las iglesias, como era habitual hasta entonces, por lo cual se comenzó a buscar lugares lejanos al entorno urbano y de una altura considerable. A su vez, se necesitó construir cúpulas móviles que dieran protección y visibilidad a los telescopios.

Quinta Normal

A medida que el telescopio lograba un mayor nivel de precisión, la estabilidad de los instrumentos pasó a ser la condición de las prácticas de observación astronómica.

La primera observación astronómica científica en Chile, liderada por la expedición norteamericana de James M. Gilliss en 1855, decidió instalar sus equipos en el Cerro Santa Lucía. Para ello, debieron adaptarse a la cercanía del sitio con la cordillera de Los Andes (que podía afectar la visión al telescopio), así como trabajar en el complejo acceso a un terreno elevado y resolver la nivelación del suelo cerca de la cumbre donde se ubicaría el observatorio.

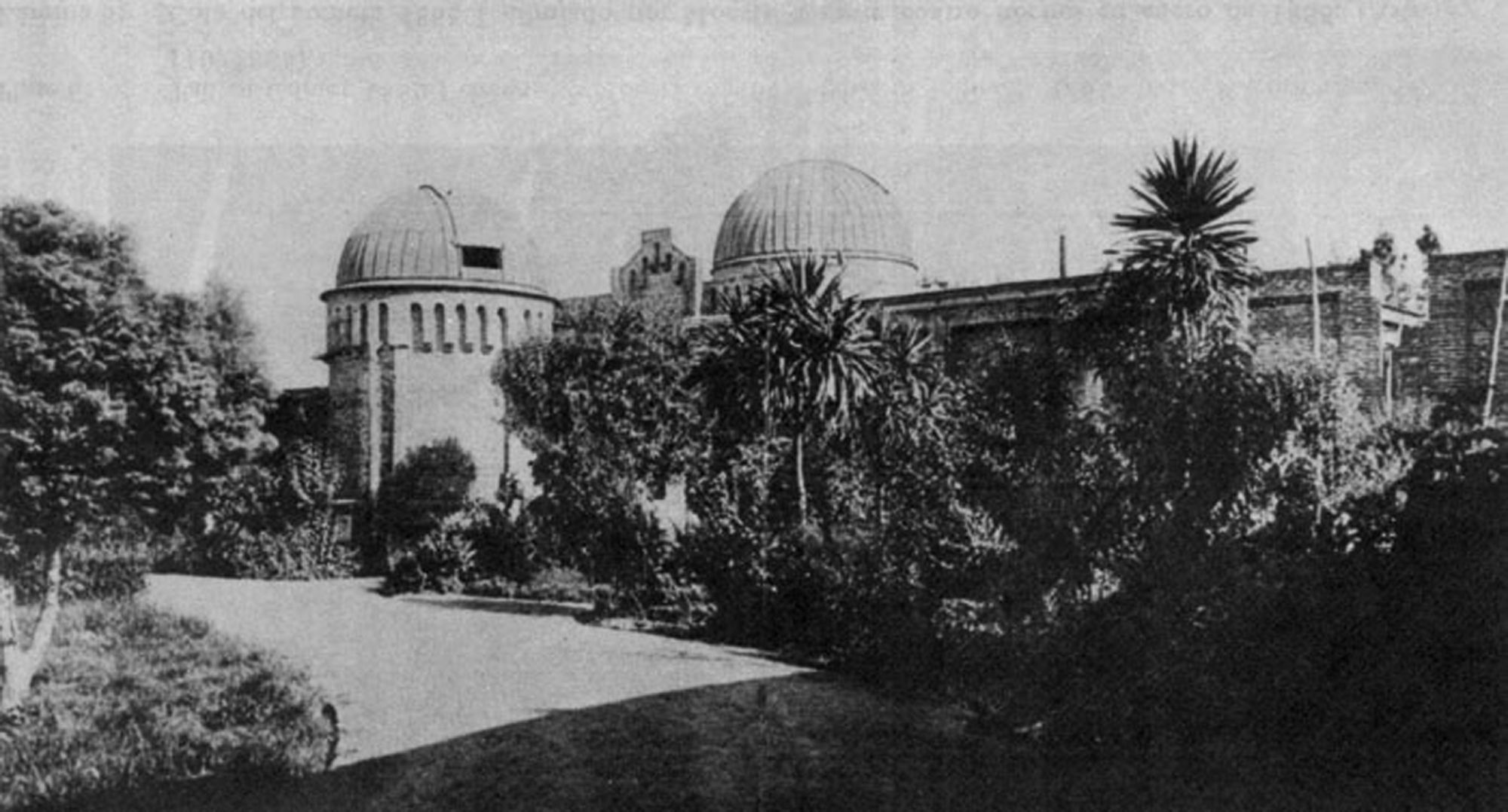

Unos años más tarde, tras haberse fundado el Observatorio Astronómico Nacional de Chile con los instrumentos comprados a esta expedición norteamericana, se hacía insostenible continuar observando desde el peñón capitalino. En 1857 Carl Moesta, flamante director del Observatorio celebraba “una nueva era (…) por la disposición suprema de erigir en la Quinta Normal un edificio sólido y adecuado para un Observatorio Astronómico”. Los problemas que debieron enfrentar Gilliss y Moesta, en especial las oscilaciones térmicas diarias que descalibraban los instrumentos desaparecerían en un lugar protegido.

Durante cuarenta años Luis Grosh no solo arregló los instrumentos, también ayudó en su calibración y la adaptación a la observación desde el hemisferio sur, en una época en la que los telescopios se fabricaban para observar desde el norte del mundo

Un poco más de cincuenta años más tarde, en 1909, ya no se podía practicar la astronomía desde un barrio que, con el tiempo, había aumentado el tráfico por la cercanía de la Estación Central de Trenes, las luminarias de la ciudad y los animales del Jardín Zoológico, vecinos al complejo astronómico.

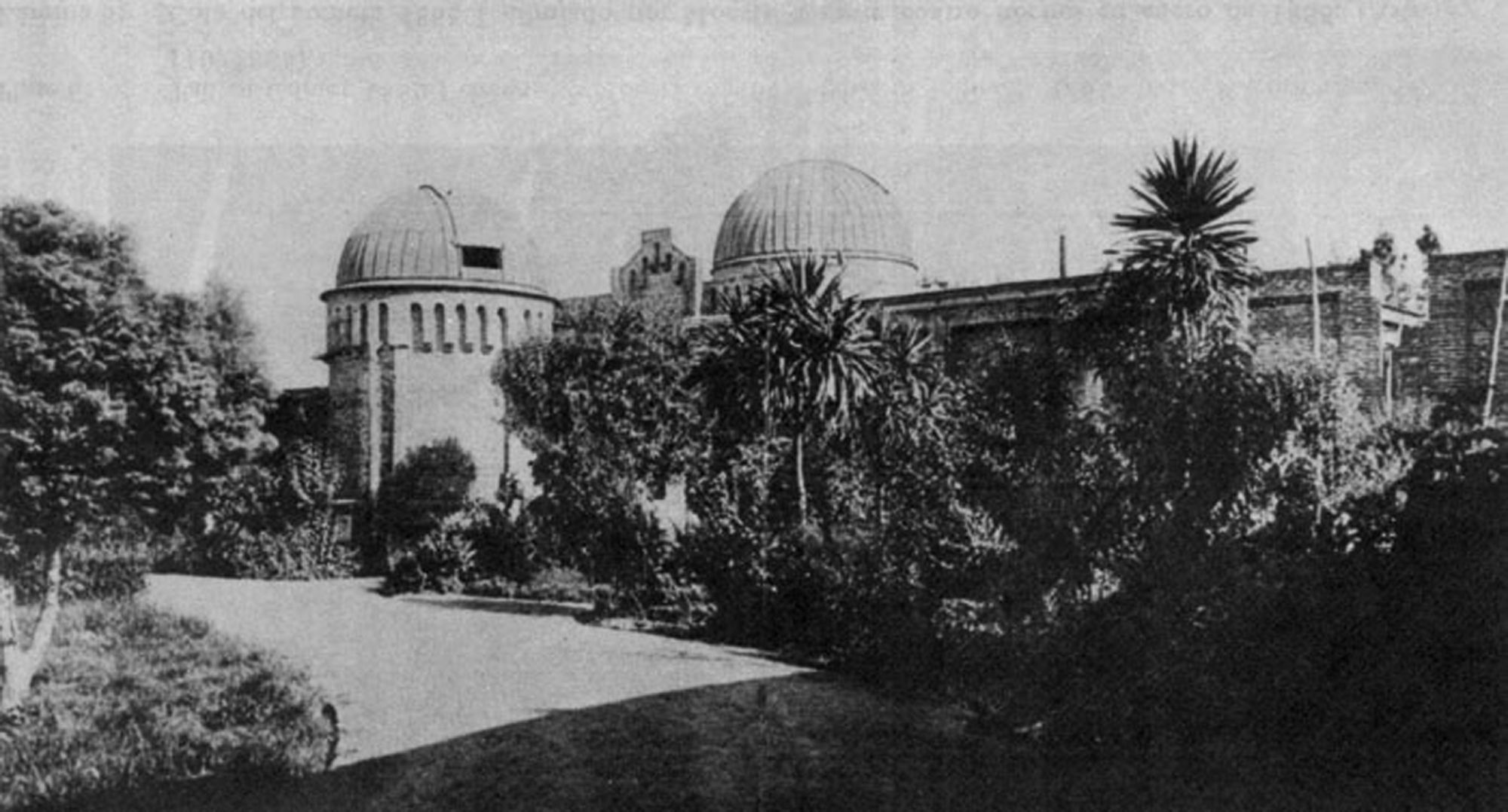

Su nuevo director, Friedrich Ristenpart, decidió construir en Lo Espejo un edificio diseñado exclusivamente para un observatorio en las lejanías del sur de Santiago. Las condiciones de contaminación lumínica y el polvo en suspensión de los carruajes se verían neutralizadas en este nuevo lugar que, a decir del director, poseía “altiplanicie con alrededores enteramente despejados”, al no existir edificios ni movimiento de personas.

Una capital sin artistas

Como la historia cambia de forma muy rápida, ya para mediados del siglo XX el otrora lugar idílico del sur de Santiago poco a poco se fue transformando en una pesadilla para la astronomía.

La Escuela de Aviación fundada en 1913, que tímidamente hizo de vecina al Observatorio, incrementó el número de aviones afectando con sus vuelos el funcionamiento de los instrumentos. Además, el viejo camino rural a San Bernardo se había convertido en una importante vía de comunicación que generaba movimiento y polución.

Fue entonces cuando, a fines de los años cincuenta del siglo XX, el director de la época, Federico Rutllant, no encontró nada mejor que trasladar el Observatorio Astronómico Nacional al sector oriente de la ciudad. Se trataba de un cerro situado en el sector Los Domínicos, el Cerro Calán, donde actualmente se emplaza el Observatorio. Su cima, que sobrepasa los 860 metros, y la escasa presencia de edificios y casas auguraba muchos años de observación nítida de los cielos australes. Nunca se pensó que, una vez más, la ciudad se iba a engullir los lentes de unos instrumentos deseosos de su soledad y aislamiento.

En 1857 Carl Moesta, flamante director del Observatorio celebraba “una nueva era (…) por la disposición suprema de erigir en la Quinta Normal un edificio sólido y adecuado para un Observatorio Astronómico”. Al tener instalaciones de mejor calidad desaparecían los problemas que generaban las oscilaciones térmicas diarias, que descalibraban los instrumentos (Crédito: OAN).

La historia conocida ha girado, con justa razón, sobre los astrónomos (en parte porque ellos mismos la han escrito) pero casi nada acerca de aquellos que instalan, mantienen, calibran y reparan el corazón de un observatorio. ¿Cómo podría obtenerse datos, fotografías, mediciones sin ellos?

En 1857 el primer pedido de compra del recién fundado Observatorio Astronómico Nacional a la fábrica alemana Repsold y Hermanos, un instrumento universal provisto de microscopios micrométricos, llegó inutilizable tras un largo viaje.

Su director, Carl Moesta, se quejaba entonces “por el particular esmero con que ha sido construido este instrumento hubiera sido utilísimo a este Observatorio”, pero lamentablemente, a decir del astrónomo ,“no habiendo al presente en la capital un artista a quien encomendar estas composturas se ha remitido con este objeto al referido instrumento a los mismos artistas en Hamburgo”.

Luis Grosch, mecánico

Había que encontrar a alguien que asumiera estas tareas. ¿Pero cómo hacerlo en un país donde la ingeniería estaba en sus inicios? Luis Grosch, relojero y óptico alemán avecindado en Chile, se hizo cargo. Un decreto de 1853 lo nombró “mecánico encargado del buen arreglo y compostura de todos los instrumentos del Observatorio Astronómico y de todas las máquinas y aparatos físicos del Instituto Nacional”.

Durante cuarenta años este mecánico no solo arregló los instrumentos, también ayudó en su calibración y la adaptación a la observación desde el hemisferio sur, en una época en la que los telescopios se fabricaban para observar desde el norte del mundo. En ocasiones hasta se enemistó con los propios astrónomos, llegando a enfrentar un juicio en donde el segundo astrónomo del Observatorio, Wilhelm Wickmann, desacreditó su experticia, explicando que le “era del todo indiferente lo que ese hombre dijese o examinase, que no era costumbre en otros países preguntar cuestiones astronómicas a un zapatero, sastre o mecánico, que lo mismo me importaba lo que dijera el portero”.

Durante cuarenta años Luis Grosh no solo arregló los instrumentos, también ayudó en su calibración y la adaptación a la observación desde el hemisferio sur, en una época en la que los telescopios se fabricaban para observar desde el norte del mundo

La distancia de Chile de los centros de producción de instrumentos de precisión obligó al Observatorio Astronómico a encargarle la construcción de instrumentos a Grosch, quien fabricó para el país artefactos meteorológicos para la medición de vientos y barómetros, además de recalibrar otros como un heliostato, al cual le cambió la dirección del movimiento del espejo, adaptándolo a nuestra visión austral.

Wüst, Klein y Cortínez

A inicios del siglo XX otro alemán llegó a ser una pieza fundamental del Observatorio Astronómico: Richard Wüst. Este óptico, con experiencia en los talleres alemanes de la fábrica óptica Zeiss, fue contratado por el Estado chileno en 1909 en medio del impulso que el presidente Pedro Montt le había dado a la astronomía en Chile.

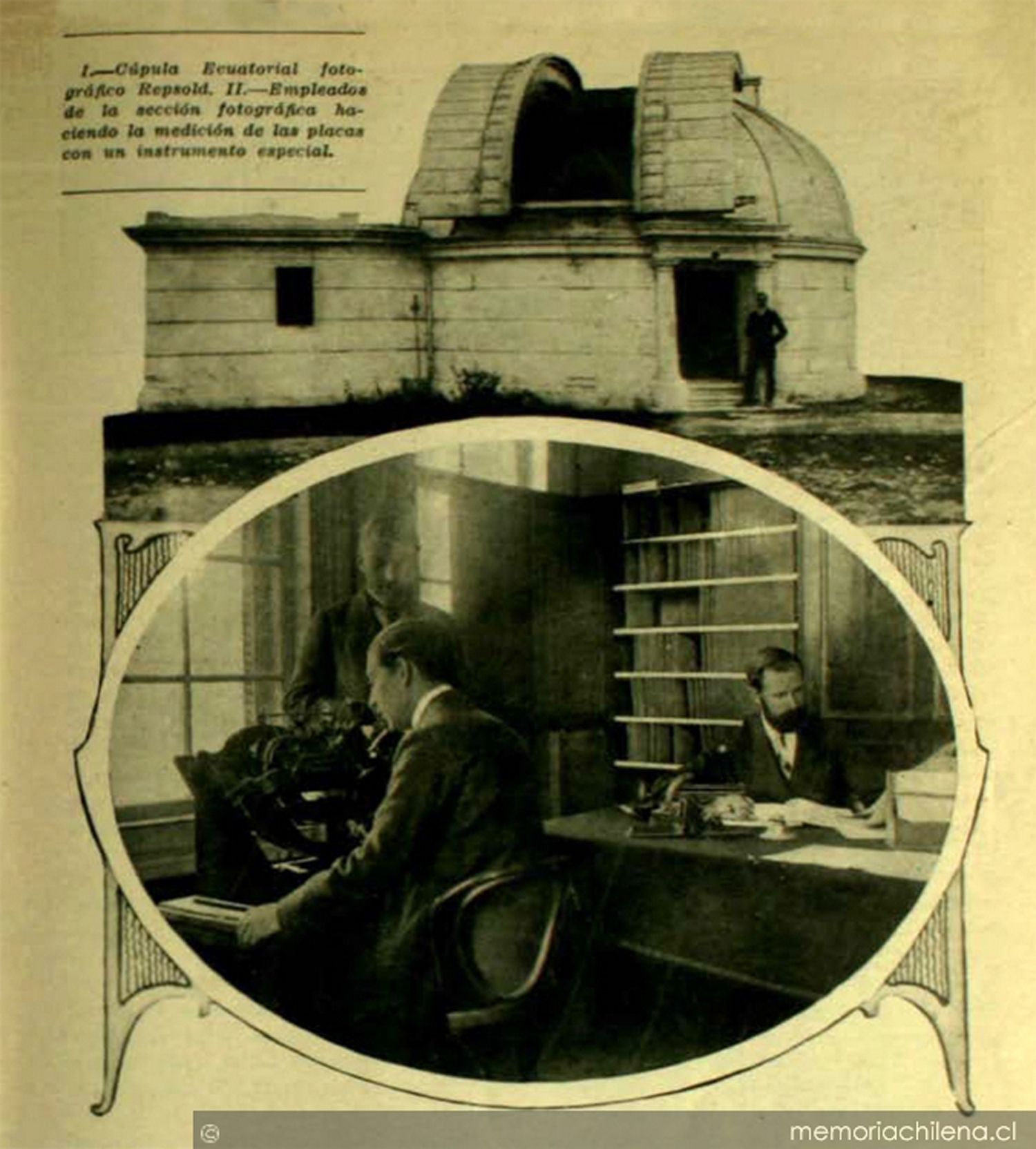

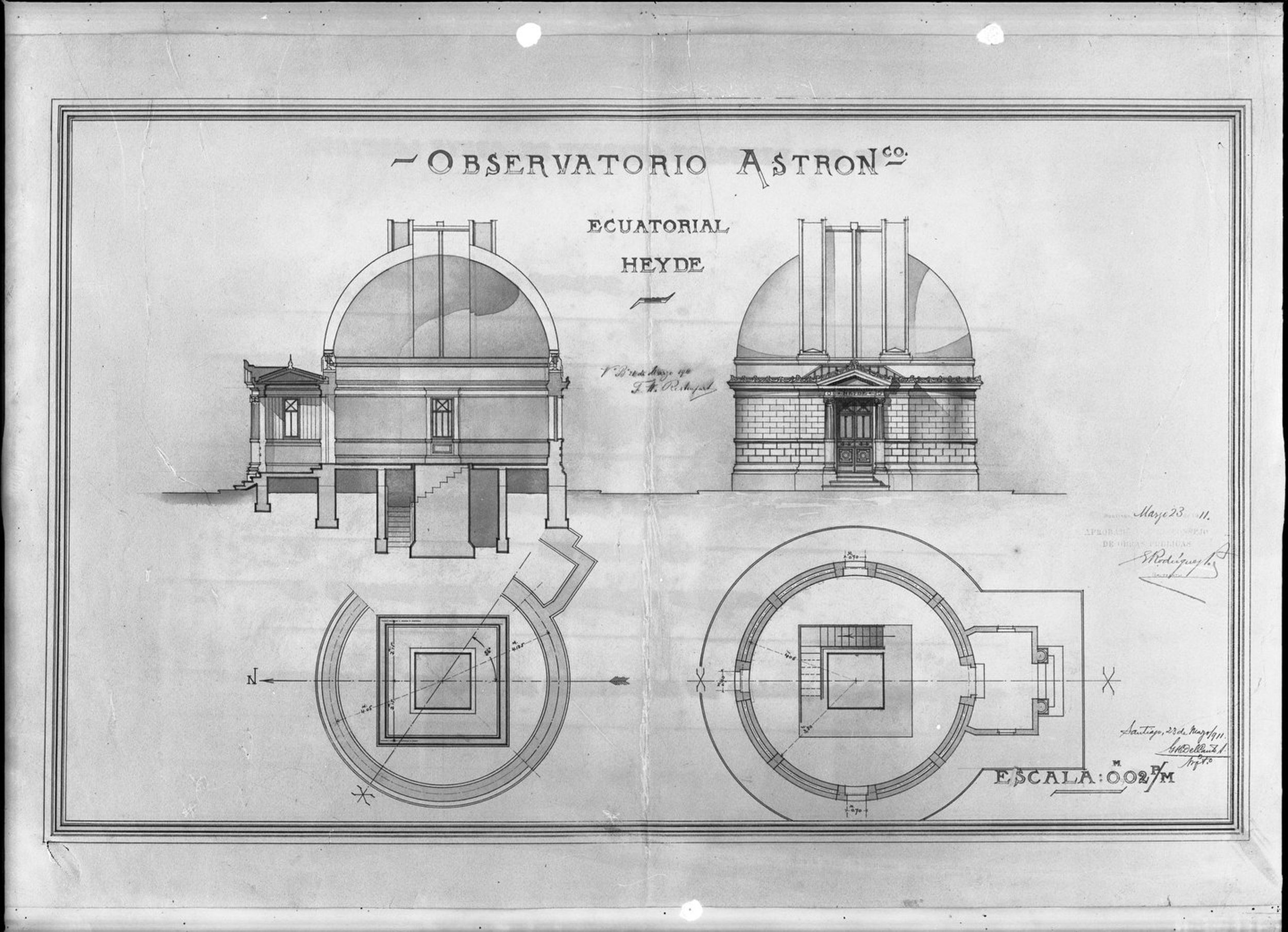

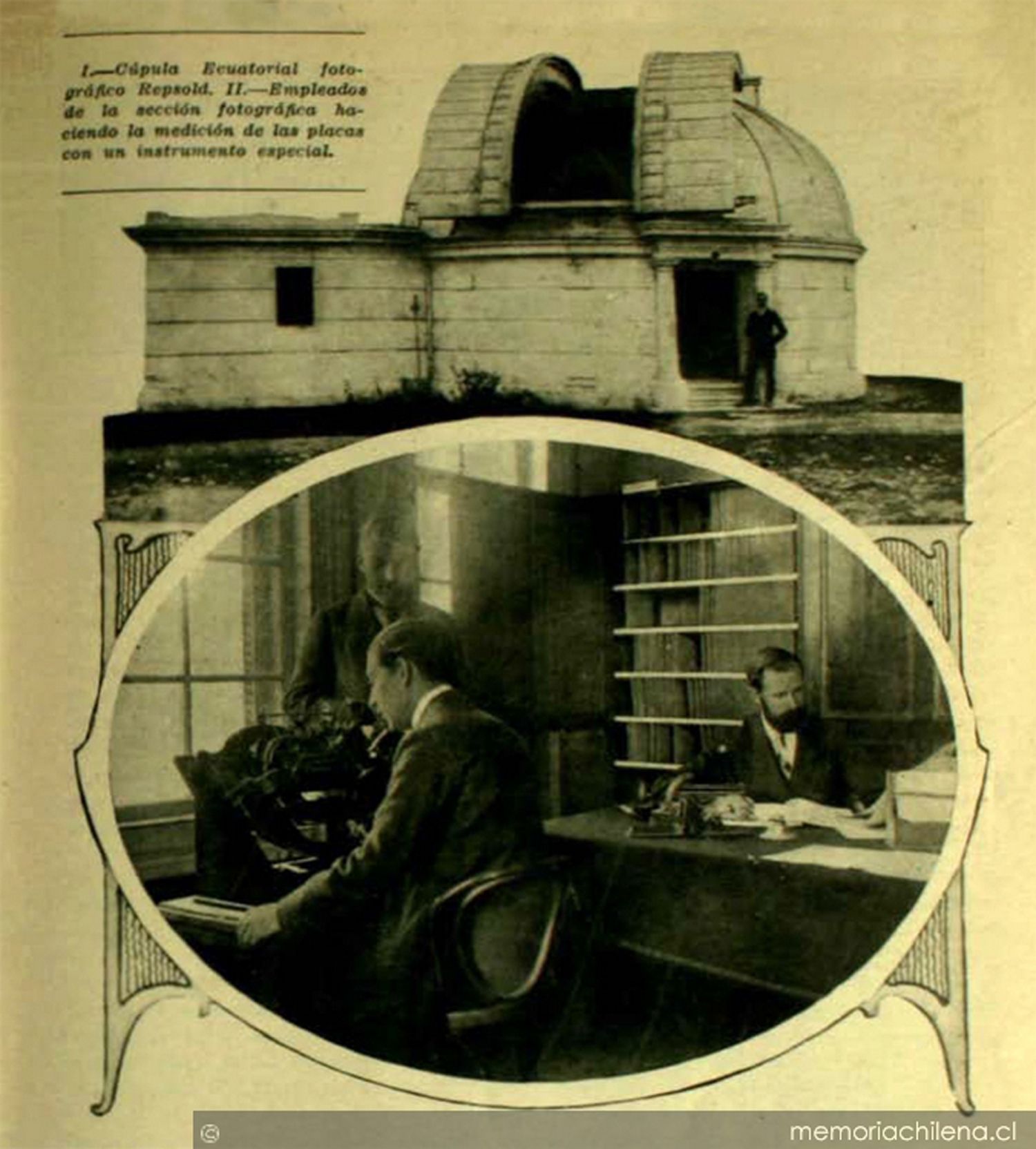

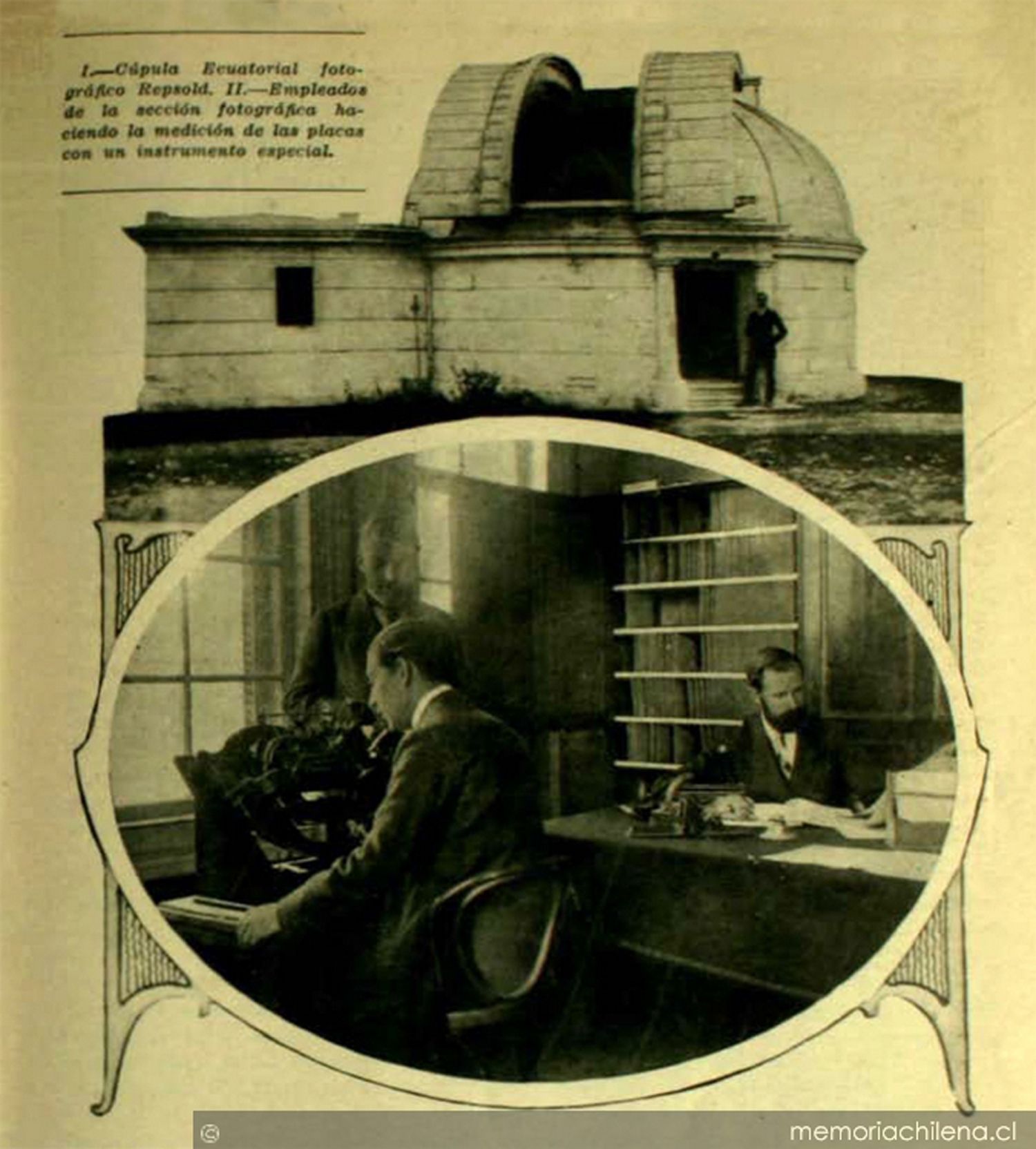

En poco tiempo, Wüst reparó el antiguo refractor Repsold ya casi perdido para los astrónomos chilenos, el reloj sideral Kessel; sugirió reformular compras, como un nuevo micrómetro para el disco grabador del Refractor Gautier, dado que él podía adaptarlo; diseñó la cúpula del pabellón astrofotográfico en el nuevo observatorio de Lo Espejo y reparó su anteojo, así como calibró el Círculo Meridiano de Repsold comprado en Alemania en 1913 y el Ecuatorial Heyde.

A inicios del siglo XX otro alemán llegó a ser una pieza fundamental del Observatorio Astronómico: Richard Wüst. Este óptico, con experiencia en los talleres alemanes de la fábrica óptica Zeiss, fue contratado por el Estado chileno en 1909 en medio del impulso que el presidente Pedro Montt le había dado a la astronomía en Chile.

No se sacaba nada con tener el mejor mecánico si los telescopios estaban expuestos a cambios de temperatura, humedad y contaminación. Claramente los arquitectos y constructores como Eloi Cortínez o Carlos Klein, que pusieron su empeño en lograr que los instrumentos estuvieran resguardados durante el siglo XIX, fueron muy relevantes.

La historia de la astronomía en Chile nunca los ha mencionado. Y, sin embargo, desde el primer traslado del Observatorio Astronómico Nacional a la Quinta Normal (que se completó en 1862) los contratistas particulares y la Escuela de Artes y Oficios fueron imprescindibles.

Ellos hicieron posible la construcción de las cúpulas que, al mismo tiempo, protegieran los telescopios y fuesen lo suficientemente móviles para el tipo de instrumento.

Del Canto y Cruzat

En 1866 el director de entonces, José Ignacio Vergara, informaba que se tuvo que rehacer gran parte del entablado del piso del edificio que se adaptó al Observatorio en la Quinta Normal, así como se taparon las roturas del techo del edificio.

El director se quejaba ante el gobierno, dado que el trabajo resultaba insuficiente mientras no se cambiara totalmente el material del techo, ya que el zinc se rompía constantemente, y era imposible evitar las filtraciones de lluvia en el invierno.

Casi treinta años más tarde, se estaba en la situación de construir todo un complejo arquitectónico para la observación astronómica en el ya mencionado sector sur de Lo Espejo. Ahora los instrumentos estaban en edificios que no afectarían el horizonte de visibilidad de los telescopios. Cada cúpula, cada disposición de los lentes, cada calle, edificio, laboratorios y talleres fueron diseñados por el arquitecto Hermógenes del Canto, quien no se pudo hacer cargo finalmente de la construcción que finalizó su ayudante, Carlos Cruzat.

Hasta ahora la historia de la astronomía en Chile ha puesto la mira en el escenario donde los protagonistas se desvelan noche tras noche por retratar el cosmos. Es tiempo de que comencemos a ver lo que ocurrió detrás de sus cortinas.