Guillermo Blanc, presidente de la Fundación Cielos de Chile, patrocinada por un grupo de observatorios internacionales que se dedica a proteger los cielos de Chile de la contaminación lumínica, analiza y advierte sobre una de las principales amenazas al desarrollo astronómico nacional.

Guillermo BLanc, astrónomo, y cada día mas preocupado de la contaminación lumínica: "El cielo nocturno de Atacama es parte del patrimonio natural del país. Un patrimonio único, donde toda la humanidad viene a estudiar el universo".

Bárbara Silva A.

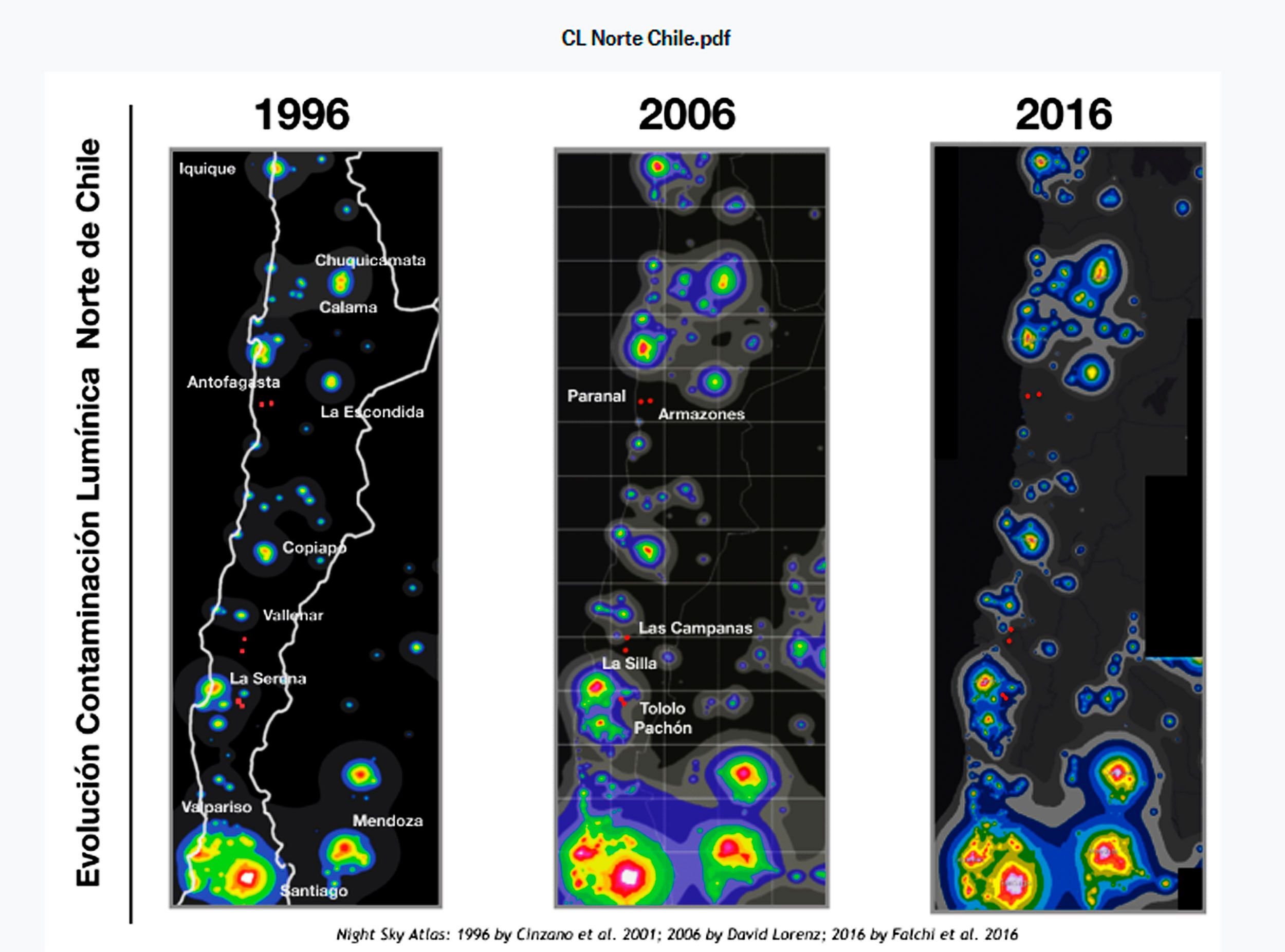

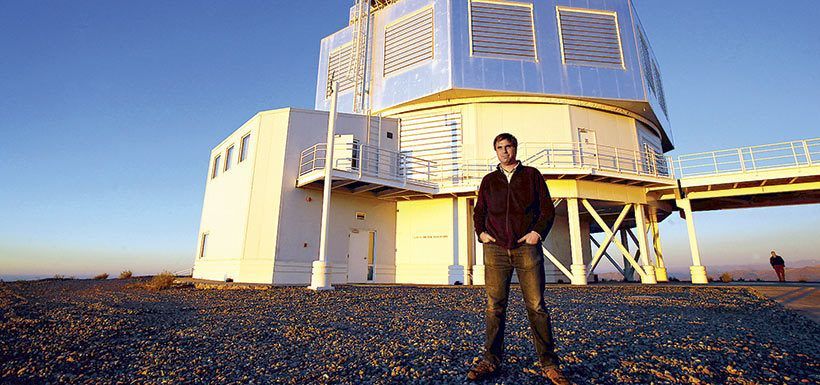

Guillermo Blanc es astrónomo, investigador de la Carnegie Institution for Science, instituto de investigación en astronomía de Estados Unidos, que opera el Observatorio Las Campanas, en la Región de Atacama. En el observatorio, Guillermo es Jefe de Desarrollo Científico-Técnico, lo que significa que es el encargado de analizar e implementar nuevas iniciativas de infraestructura científica. Entre sus tareas está revisar telescopios e instrumentos que se puedan instalar en el observatorio, o bien, impulsar su construcción y tener esas nuevas herramientas a disposición de la comunidad científica. Además, es profesor adjunto en la Universidad de Chile.

La investigación de Blanc se dedica a los procesos de formación de estrellas en galaxias: cómo las galaxias evolucionan a lo largo de su vida, crecen y transforman gas interestelar en estrellas. Su trabajo busca esclarecer cómo las galaxias regulan su vida y su metabolismo y cambian durante su historia mediante este proceso. Como si esas actividades no fueran suficientes, Guillermo es el presidente de la Fundación Cielos de Chile, una fundación patrocinada por un grupo de observatorios internacionales que se dedica a proteger los cielos de Chile de la contaminación lumínica.

-¿Cómo llegaste a involucrarte más profunda o decididamente en este problema?

-Fue algo muy puntual. Entre 2011 y 2014 fui investigador postdoctoral en Pasadena (California), en Carnegie. Por lo tanto, viajaba mucho a Chile, al Observatorio Las Campanas, lugar que comencé a visitar y trabajar desde que estaba haciendo el pregrado en astronomía en la Universidad de Chile. Cuando estaba de postdoctorado en Carnegie venía varias veces al año a usar los telescopios de Las Campanas. En 2014 se hizo la doble vía entre La Serena y Vallenar, en la ruta 5 norte, y ahí por primera vez se le puso iluminación a esa carretera, lo que incluía luces en todos los cruces, áreas de descanso, peajes, etcétera. Esta carretera, que siempre había sido de una pista por lado, oscura, pasó a tener iluminación. Y desde la cima de Las Campanas, en ese lugar que había estado tantas veces en mi vida, apareció una especie de “serpiente de luces” que nunca había estado. Este era un lugar en el que uno se paraba en la noche y no veía ninguna luz: a lo más se divisaba el resplandor lejano de La Serena o Vallenar. Se sentía como estar “en la mitad de la nada”, con el cielo encima de ti, un lugar muy espectacular. Me impresionó mucho ver las luces de la carretera, en este lugar que yo consideraba como un templo de la ciencia, en un lugar remoto, que ya no era tan remoto. Ahí me di cuenta que esto era importante y grave. Lo sentí muy cercano: se estaba transgrediendo este lugar mágico en el que yo había trabajado tantos años.

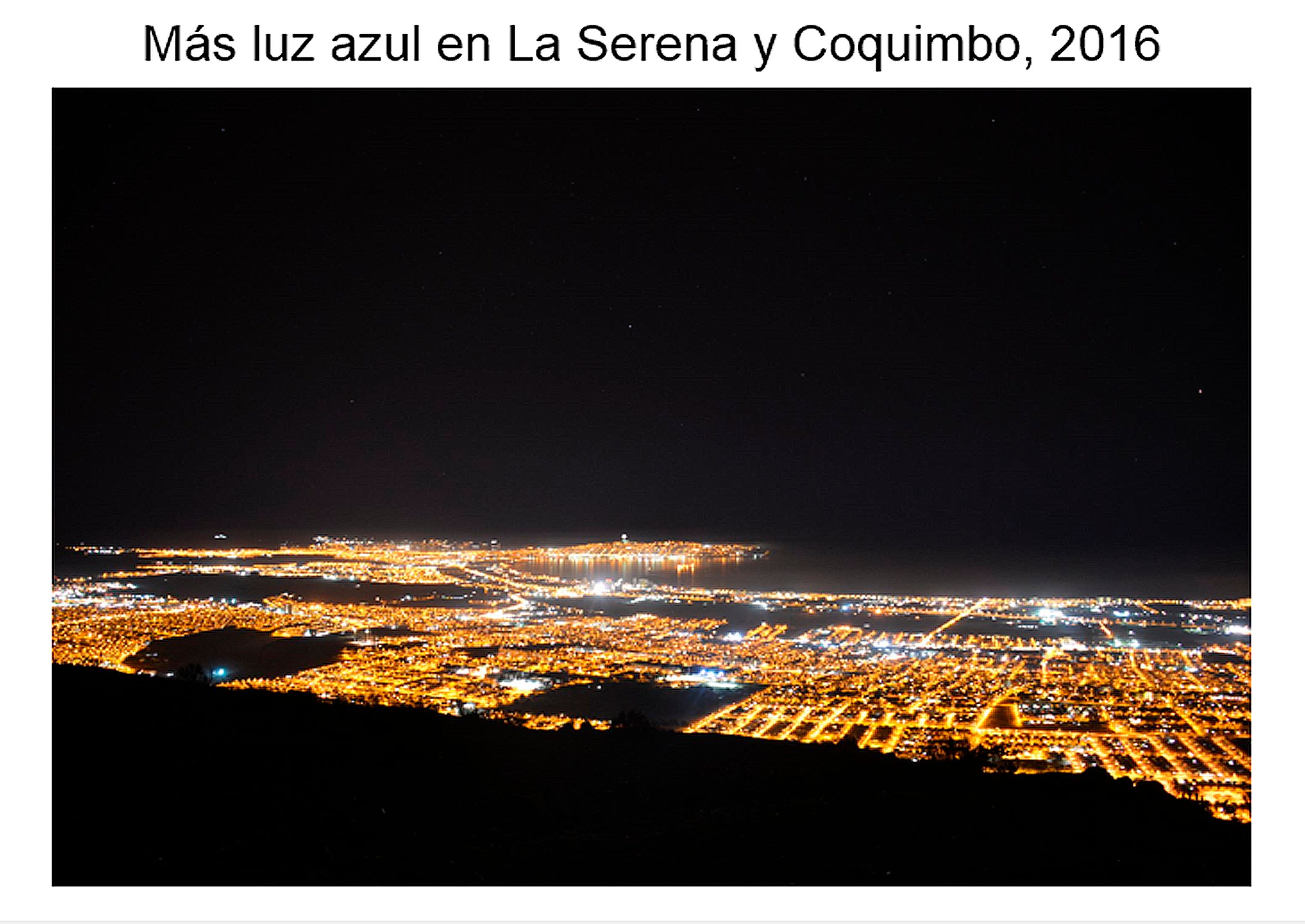

Una ciudad puede aumentar el brillo del cielo de manera significativa en varios cientos de kilómetros. Lo mismo sucede con las faenas mineras, que son un gran tema. En el mapa del brillo del cielo, si uno se fija, Antofagasta y La Escondida emiten luz que da un brillo del cielo similarGuillermo BlancPresidente de la Fundación Cielos de Chile

-Quizás fue como tener la sensación que perdemos la noche, la oscuridad.

-Exacto, y por eso me impresionó mucho. Y al poco tiempo lo conversé con Mark Phillips, que era en ese entonces el director de Las Campanas. Un día comentó sobre estas luces de la carretera. Justo se acababa de actualizar el Decreto Supremo 43 -que es la norma que regula las luminarias- que, aunque había sido publicado el 2012, se había retrasado la publicación de los reglamentos y protocolos sobre cómo se iba a aplicar. Entonces esta carretera no fue regulada por esa norma, por estos atrasos. Phillips mandó una carta al diario, que tuvo cierta resonancia. Poco después yo me vine de vuelta a Chile, a principios del 2015. Ahí conocí a Pedro Sanhueza, que trabaja en la OPCC (Oficina de Protección de la Calidad del Cielo del norte de Chile), que la financiaban los observatorios. Empecé a ayudar a Pedro, a acompañarlo en algunas de sus actividades, a aprender más del tema. Y ahora cada día le dedico cada vez más tiempo a esto.

-Claramente la contaminación lumínica se ha vuelto un problema relevante para la astronomía. ¿Estamos en un momento clave al respecto?

-Es súper importante. Al entrar en este problema uno aprende pronto que hay temas quizás mucho más relevantes asociados a la contaminación lumínica, más allá de la astronomía, que tienen que ver con biodiversidad, con salud humana, con eficiencia energética, etcétera. Pero en términos de la astronomía, en Chile, las tasas a las cuales está aumentando la contaminación lumínica han crecido. Si uno las proyecta a 20 o 30 años, hay lugares que hoy son excelentes para instalar observatorios internacionales o telescopios gigantes (que nos gusta tanto hablar sobre ellos), que pueden dejar de ser competitivos. Y, por lo tanto, Chile puede perder su competitividad estratégica en astronomía debido a que no somos capaces de controlar la contaminación lumínica y el brillo del cielo. Ese es el problema de fondo para la astronomía. Lugares donde se están haciendo proyectos multimillonarios, como el Vera Rubin Observatory (en el Cerro Pachón), tienen una amenaza real. No es que en el futuro será un problema, sino que ya es un problema. El riesgo es real. Una vez que tenemos contaminación lumínica, y no se controla, empieza a aumentar cada vez más rápido, en forma exponencial, y se vuelve incontrolable. A veces uno dice “que exageración, si hay muy poca contaminación lumínica”. Y es cierto; un observatorio como Las Campanas tiene una contaminación lumínica muy baja, pero la carretera que mencionaba aumentó la contaminación lumínica al doble. Es como si estuvieras en un parque nacional y encontraras un paquete de papas fritas en un sendero. Que alguien bote basura en un parque nacional probablemente no va a hacer que se mueran los huemules, ni que se mueran los árboles. Pero se trata del concepto: si tu tienes un lugar que tiene un valor científico, patrimonial, estético, cultural, tan alto, como es el valor del cielo nocturno de Atacama, que es único en el planeta, es necesario ser muy cuidadoso con ese lugar y tener los mejores estándares para protegerlo.

"El principal objetivo: crear consciencia"

-En este sentido, un aspecto es la regulación (normas y leyes que se pueden aprobar, implementar, etcétera), pero ¿qué rol le das tú a la conciencia ciudadana en contaminación lumínica? Creo que nos hemos hecho conscientes de otras contaminaciones, como el material particulado, o la responsabilidad de reciclar, pero no con la contaminación lumínica.

-Es que es un tema que no está instalado. Y creo que el principal objetivo en los próximos 5 o 10 años en Chile debería ser crear esa consciencia. Yo diría que el Estado de Chile tiene muy buena disposición y entiende la importancia de la contaminación lumínica. En términos regulatorios, siempre ha apoyado el tema. El nivel de recursos que le requiere al Estado montar un grupo de expertos y redactar una norma no es tan alto, pero el nivel de recursos que le implica fiscalizar efectivamente una norma ambiental sí lo es.

Pero ha habido avances. Este año, por ejemplo, vimos las primeras sanciones. Nunca había habido un proceso sancionatorio ambiental por no cumplimiento de esta norma y este año se aplicaron sanciones en unos supermercados en La Serena y Calama, a una oficinas mineras en Antofagasta, a unas canchas de Baby Fútbol en La Serena, entre otros. Entonces, sí: ha habido esfuerzos. Pero el nivel de recursos para fiscalizar es muy alto comparado con las prioridades que tiene la autoridad ambiental en relación con mineras, relaves, las “áreas de sacrificio”, el smog, que son temas muy graves, con mayor prioridad.

Por lo tanto, la única forma en que la contaminación lumínica se va a volver una prioridad para la autoridad y, por lo tanto, se le van a inyectar la cantidad de recursos que se necesita para fiscalizar bien es a través de apoyo ciudadano; que a la gente le importe. Es tal como cuando un turista incendia la mitad del Parque Nacional Torres del Paine o un turista hace un grafiti en un Moai, nos indignamos, todos: los ministros, alcaldes, la ciudadanía, hablamos del tema, lo encontramos totalmente reprochable. Tal como nos indignamos porque esas acciones destruyen nuestro patrimonio, tenemos que instaurar que el cielo nocturno de Atacama es parte del patrimonio natural del país. Y es un patrimonio único, donde toda la humanidad viene a estudiar el universo, con importancia científica enorme. Tenemos que instalar ese valor del cielo como parte de nuestra imagen, de nuestra identidad, que nos importe.

-A eso se le añade otro problema y es que, históricamente, la luz significaba progreso, significaba civilización, y ahora significa seguridad. ¿Hay allí una trampa con la contaminación lumínica que hay que desactivar?

-Si, y es una trampa muy difícil de desarmar. Hay mucha literatura sobre eso. El “slogan” es que más luz es más seguridad, tanto en términos de delincuencia como de seguridad vial. Y eso no es así. Científicamente no es así. Hay correlaciones, pero eso no es lo mismo que causalidad. A lo que me refiero es que lugares con mala infraestructura de iluminación, oscuros, especialmente en países del tercer mundo, tienen altas tasas de criminalidad, pero no es por la luz, es porque no hay plata, no hay trabajo, no hay educación, hay mucha vulnerabilidad, y eso se correlaciona con la iluminación. Es como si alguien dijera que las ventanas de termopanel disminuyen la delincuencia, porque en los barrios donde las casas tienen ventanas de termopanel hay menos delincuentes que en los barrios en que no. No se sostiene. Con la iluminación pasa lo mismo, pero es más difícil de desactivar porque, biológicamente, el ser humano le tiene miedo a la oscuridad, es un animal diurno; ese miedo es innato, porque en la oscuridad salen depredadores que te pueden comer.

En el mapa del brillo del cielo, si uno se fija, Antofagasta y La Escondida emiten luz que da un brillo del cielo similar

-Exacto, es un comportamiento atávico, y tendemos a querer más iluminación para sentirnos más seguros. Pero ¿es una sensación de falsa seguridad, en que la iluminación es una solución rápida, fácil?

-Sí, porque la iluminación se nota mucho. Si una autoridad dice “voy a iluminar”, se ve distinto, se nota que alguien hizo algo, con un costo no muy alto. Es mucho más difícil decir “voy a crear empleo digno y decente y bien pagado” y hacerlo en un par de meses, pero sí puedes poner un foco en un par de meses.

Vamos tarde, pero se hace algo positivo-Crees que esa conciencia ciudadana de la que hablamos es relevante, más por la relación con la luz que por acciones individuales?

-Creo que hay tres puntos focales clave: la conciencia ciudadana, la amenaza a la competitividad del país en astronomía, y el iluminar bien, que es más barato, es mejor, es más amigable con el ecosistema, e incluso es más bonito. Si vas a iluminar un edificio histórico, es mejor iluminarlo bien, y no como si fuera una cárcel con un foco frente a él. A nadie le gusta tener una cena romántica a la luz de tubos fluorescentes, sino a la luz de las velas, que es una luz amarilla y no invasiva. La idea de la iluminación sustentable es bien simple: que la luz apunte hacia abajo, que la cantidad sea la suficiente para la actividad asociada, y que el color sea cálido.

-Esta “buena iluminación” de las ciudades, con esos tres factores que mencionas ¿ya se ven en distintas partes del mundo?-Sí, si piensas en ciudades europeas, la mayoría tienen esta iluminación moderada y amarillosa. La comunidad europea tiene esas regulaciones ya instaladas. Nosotros vamos tarde, recién estamos revisando las regulaciones. Pero se está haciendo algo muy positivo: los límites actuales que tienen Coquimbo, Atacama y Antofagasta se van a extender a todo el país, entendiendo que la contaminación lumínica importa más allá de la astronomía. Además, se definieron las zonas de interés para la observación astronómica, que las declara el Ministerio de Ciencias, y en la ley ambiental se agregó la luminosidad artificial como parte de los contaminantes. A estas zonas se les dio la misma categoría de glaciares y humedales. Eso significa que, en estas zonas, un proyecto debe ser sometido a la evaluación de impacto ambiental: debe hacer un estudio de impacto ambiental y ya no solo la declaratoria. Hace unas semanas salió el nombramiento del comité asesor para definir los criterios y parámetros bajo los cuales se van a decretar esas zonas de interés. Y a estas zonas se les va a dar una protección extra al resto del país.En términos regulatorios en Chile se esta avanzando muy bien. El problema es una cosa es escribir la ley o la regulación y otra muy distinto es que pase algo con esa ley. Para que pase algo, a la gente le tiene que importar, si no, no va a pasar nada.

-Además, me parece que se cree que ese deseo de iluminación es insignificante para la contaminación lumínica y por ende para la actividad astronómica. Pero ¿la iluminación debe estar muy cerca de un observatorio para que ese brillo del cielo afecte la actividad astronómica?

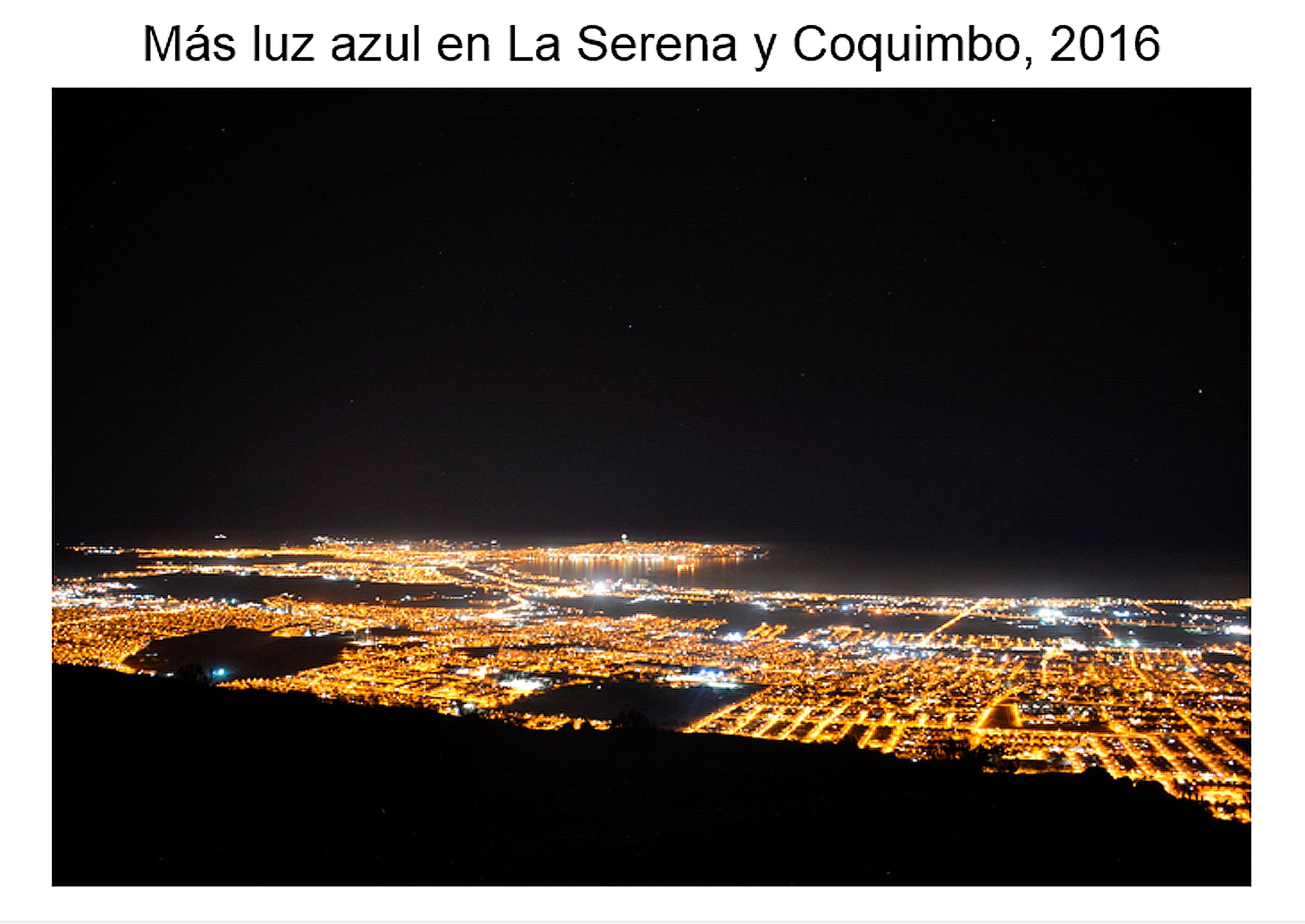

-Una ciudad grande puede aumentar el brillo del cielo de manera significativa varios cientos de kilómetros. Lo mismo sucede con las faenas mineras, que son un gran tema. En el mapa del brillo del cielo, si uno se fija, Antofagasta y La Escondida emiten luz que da un brillo del cielo similar. Y es un ejemplo entre muchos. El desierto es un lugar poco poblado, el grueso de contaminación lumínica rurales (fuera de las pocas ciudades grandes que hay) son mineras.

-Y si pensamos en abordar el tema de la contaminación lumínica, la respuesta difícilmente es volver a la oscuridad, ¿cierto?

-Aquí hay un tema clave: combatir la contaminación lumínica no se trata de no iluminar sino de iluminar bien. Se trata de tener ciudades o faenas mineras bien iluminadas. No se trata de no poder jugar fútbol de noche o de no poder hacer minería o de no poder caminar por la calle de noche, sino de usar tecnología que tenemos, que es comercial, que no es más cara, para que los sistemas de iluminación estén bien diseñados. En general, no le damos importancia al diseño de la iluminación, sino que al final pensamos que a algo hay que ponerle luces. Hoy podemos instalar luminarias que apuntan a la dirección correcta, que sean de color cálido, que iluminen suficiente para la tarea que se está haciendo. Eso también es importante. Para manejar o para caminar no necesito el mismo nivel de luz que necesito para leer el diario. Hoy podemos salir a la calle por la noche y leer el diario. Y eso es absurdo. Se trata de pensar en la luz.

Con esto, me refiero a que tenemos que pensar en cómo nos afecta, porque el involucramiento ciudadano no es tanto el rol individual, como en reciclar, que yo tengo que llevar a cabo una acción para reciclar. En este caso, las fuentes principales de contaminación son el alumbrado público, recintos deportivos, faenas mineras, y la gente tiene poca injerencia en ello. Entonces, el involucramiento pasa más por cómo nos afecta. Tenemos vasta evidencia médica de los efectos para la salud humana, en que aumentan las posibilidades de distintos tipos de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, desórdenes de salud mental, etcétera.

No nos dimos cuenta que, durante millones de años, el ser humano cesaba su actividad en cuanto la luz bajaba su intensidad y pasaba a tonos rojizos. El cuerpo está diseñado para detectar la intensidad y color de la luz con fotoreceptores que tenemos en la retina y dar señales metabólicas y empezar a producir melatonina, o al revés, bajarla y producir cortisol en la mañana. El ciclo de día y noche, fundamental para nuestra biología, está asociado a la luz y la contaminación lumínica lo distorsiona. Y eso la gente no lo sabe. Y nadie alega porque en la vereda pusieron luz led blanco-frío, de 5000 Kelvin, y ahora la calle parece la consulta del dentista. Pero nadie alega por eso porque no tenemos conciencia de cómo nos afecta.

-Entonces, hay un problema en cómo vincular la contaminación lumínica que nos afecta a todos, y que a la vez afecta el valor patrimonial del cielo.

-Está todo súper relacionado. Yo diría que los frentes son: la astronomía y el valor patrimonial del cielo, para la ciencia, pero también, por ejemplo, para la industria del astroturismo, o bien, para la cultura. Creo que la conexión con el cielo importa, poder estar en un lugar oscuro y mirar el cielo nocturno ha sido parte importante de la cultura humana desde siempre. Tiene un valor científico, patrimonial, cultural y, además, presenta un problema ambiental. Toda esa electricidad que se emite en direcciones que no se debe emitir o con intensidades innecesarias, hay que pagarla, hay que generarla y hay que transmitirla.

Por ejemplo, al ver esas luminarias redondas de la calle, esa esfera iluminada, es lo mismo que ver un grifo abierto. Lo que tenemos que lograr es que una persona al mirar una de esas luminarias se pregunte por qué esta luminaria está alumbrando de esa manera, y que eso está mal, tal como cuando ves un grifo abierto todo el día, y probablemente llamas a la municipalidad para notificarlo. El tema ambiental es muy importante e impacta en la flora y la fauna. La contaminación lumínica a nivel global está generando un desbalance en ecosistemas nocturnos que es grave. Por ejemplo, hoy se cree que la contaminación lumínica puede ser un factor muy importante en las extinciones masivas de insectos polinizadores nocturnos, que, a su vez, tienen una incidencia directa en el sector agrícola. Recién nos estamos dando cuenta de esto. Es una disrupción enorme del planeta. Tenemos todas esas fuentes de luz que no existían, hasta hace 120 años.

-Y 120 años, en términos históricos, es muy poco.

-Es muy poco para que sepamos realmente el impacto que tiene. Hace 120 años si viéramos una foto del planeta no habría habido ninguna luz. Y ahora tenemos el planeta casi entero iluminado. Vemos esas fotografías del planeta de noche, y no pensamos en el impacto negativo.